コラム

2021/10/23

おでんとサステナビリティ その心は

おでんの美味しい季節になりました。

我が家はおでんが大好きでこの時期になるとよくつくります。大根やこんにゃくにしっかりと出汁を染み込ませることができた時にはもう最高です!

今日はそんなおでんにも通じるお話。

先日、子どもの学資保険でお世話になっている某保険会社さんが我が家を訪れました。サステナビリティを生業とする私としては、昨今のESG投資の動きを探らないわけにはいきません。

私「保険金の運用はESGに配慮した運用をされているんでしょうか?(していることを知りつつわざと質問)」

保険会社の方「しているとは思いますが、末端の私たちにはよくわかりません。サービスに関する情報であればわかるのですが、そこまでは分かりかねます」

よくある回答とは思いつつも、改めて二つのこと思いました。

まず一つ目は、サステナビリティに関する情報は、まさに「商品・サービスに関する情報」である、ということ。どこでどうつくられ、環境や社会にどんな負荷がかかっているのか、その負荷をどう減らそうとしているのか、といった内容は、商品の価格や性能と同じく「商品・サービスに関する情報」であり、消費者に伝えるべき(もしくは聞かれたら答えられるようにしておくべき)情報です。企業でしかるべき立場におられる方には、ぜひこの認識をアップデートしていただきたいと思いました。

その上でもう一つは、「末端の人」まで商品・サービスにかかわるサステナビリティの情報を伝えられるようにすることが重要である、ということ。業態にもよりますが、販売員や営業は末端ではなく、むしろ日々お客様に接する、「最前線」の人です。ですので、この最前線の人にまでいかにサステナビリティの取り組みを浸透させるか、「しみわたらせるか」(ここでおでん話に結びつく!)が、取り組みの成功のカギを握っているといっても過言ではないのではないでしょうか。

私はよく、買い物をする際、販売さんによく商品に関するサステナビリティの質問をします。たとえば家電販売店であれば、省エネ性能やリサイクルのサービスなどについて、スーパーであれば、認証ラベルやサステナビリティを訴求する文言について。

しかし、残念ながら「最前線」の人から的確かつアトラクティブな答えが返ってくることはなかなかありません。大企業になればなるほどその傾向は強いように思います。消費者目線でみるとこの状況は不満であり、厳しくいうと「知る権利」が確保されにくい状況、といえますが、企業目線でみると「もったいない」の一言につきます。

サステナビリティの取り組みの多くは消費者の共感や協力が必要であること、また、昨今のサステナビリティへの関心の高まりをふまえるとファンを増やす貴重なチャンスを日々失っていることになります。

もちろん、「最前線」のスタッフに、取り組みを浸透させるのは並大抵のことではないと思います。ですが、パズルの最後のピースのように重要なコミュニケーションポイントのはずです。

味のよくしみたおでんのような、サステナブルトークに出会いたい。そんなことを思うおでんシーズンです。

2021/10/07

時には静かにゆっくりと

何かとSNSでメッセージを発信することの多い昨今。

私もご多分に漏れず、仕事柄、SNSを追っかけ、SNSに追っかけられる日々を送っています。

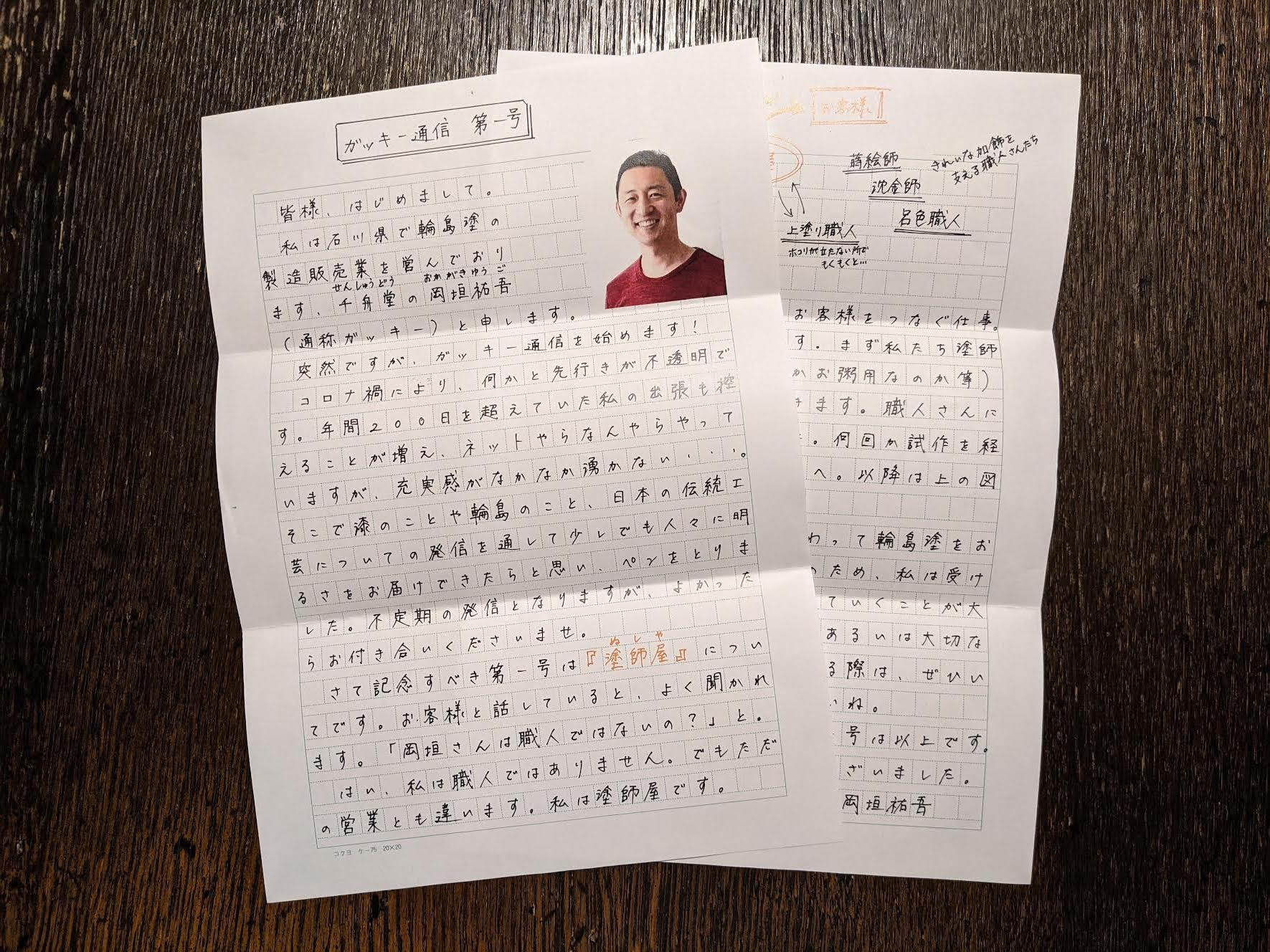

そんな中、先日、手書きのDMをいただきました。それがこちら。

原稿用紙にお行儀よくならんだ手書き文字。

原稿用紙を見たのも何年ぶりでしょう。しかもご自身の写真が貼り付けて?コピーしてあります。手づくり感いっぱい。きれいにレイアウトされたチラシは見出しだけを見るだけでスルーしてしまうことが多くなってしまっているのですが、今回は思わず読み込んでしまいました。

「ガッキー通信」と題してDMを送ってくださったのは、輪島塗ブランドの「千舟堂」さん。コロナ禍を少しでも楽しく過ごしてほしいと輪島塗食器の無料貸し出しを行う「おうち時間をもっと楽しく計画」(詳しくはこちら)を取材させていただいたことをご縁に今回DMをいただきました。

より早く、より多く、よりセンセーショナルにメッセージを伝えることが多くなる中、今回いただいたDMのように、ゆっくりと静かに、それでいてしっかりと伝える「手書きメディア」はかえって新鮮なのかもしれません。

時には静かにゆっくりと、丁寧に伝えてみること。

素敵なヒントをいただいたような気がします。

*冒頭の写真は「おうち時間をもっと楽しく計画」でお借りしている器。ほれぼれする色合いです。