コラム

2021/07/25

ブルーフラッグビーチに行ってきました!

2021年4月に海岸の国際認証「ブルーフラッグ」をアジア初民間取得した片瀬西浜・鵠沼海水浴場に行ってきました!

以前、ideas for goodでご紹介した(前編・後編)今回の取り組み。取得後、海開きをするのは今年が初めて、ということで実際に行ってみるのを楽しみにしていました。実際に行ってみると......

海岸に着くと早速看板に出会いました。「水質・環境教育」と「情報」「環境管理」「安全」の4つのカテゴリーのもと、33の基準を満たした海岸であることや歴史などが英日で紹介されていました。

昔はずいぶんごみが散乱していたと聞きましたが、歩いてもほんとごみは全くといっていいほど見当たらず、とても気持ちよく散歩できました。海の家がオープンする9時ごろには「店舗前のごみを拾ってください」というアナウンスが。定期的に清掃をすることによってごみのない綺麗な海岸が保たれているようでした。

喉が渇いたので海の家で一休み。ビーチでのかき氷は格別ですが、提供されている容器は使い捨てプラスチック。ごみの発生抑制、海洋プラスチック問題解決のためにも、リユース容器にシフトしてもらえればなあ、と思いました。水際で遊んだ後にシャワーを使ったのですが、備え付けの洗剤はどうやら合成洗剤。海のためにも石けんを使ってもらえたらなあ、とあれこれ期待が募るのでした。

きれいで安心して楽しめる海。当たり前かもしれませんが、この当たり前を保つために、多くの人が安心安全の確保、水質の確保、さらには環境保全にも取り組もうと努力を重ねています。ブルーフラッグは取得をしてからがスタート。特に、片瀬西浜・鵠沼海岸は民間取得であることから、ボトムアップでの取り組みの展開が期待されています。今後どんな取り組みが生まれるのか、利用者としても楽しみです!

※写真撮影時のみマスクをはずしています。

注意:コロナ禍のため、遠方の方は状況が落ち着いてからお越しください。また訪問する際は、ルールを守ってご利用ください。

2021/07/07

生物多様性への関心を高める? アートの力

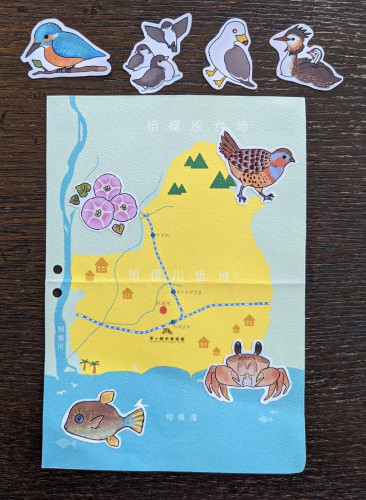

キンセンガニ、キタマクラ、ヒイラギ、ハマシギ...

さて、これは一体なんでしょう。答えは茅ヶ崎に生息する生き物の名前。

先日、茅ヶ崎市美術館で行われた、アートワークショップ「もってけ!ちがさき!!〜シールラリーで巡る茅ヶ崎の自然とシャカシャカキーホルダー作り」に参加してきました。

企画をされたのは、東京造形大学の若見ありさ先生のゼミナールに所属する学生の皆さん。クイズを通して茅ヶ崎にどんな生き物がいるのかを学びつつ、最後に、茅ヶ崎の生き物(模型)とビーズなどを入れたシャカシャカキーホルダーをつくるというもの。

「ハマヒルガオの花の色は何色?」

「キタマクラが食べるのはクジラとヒトデのどっち?」などなど、クイズを通していろんな生き物が生息していることを知ることができました。

そもそも、キタマクラと言われても、それって虫? 花? 動物? 魚? と知らない生き物も。

でもどんな生き物が生息しているのかを知ることは生物多様性保全の観点からみるととても大切です。

生物多様性には、生態系の多様性、種の多様性、そして遺伝子の多様性の三つがあります。

どんな生き物がどんなところでどう生きているのか、を知らなければ、その生き物の生態が危機的になったとしても気にもかけられないでしょう......。

生き物の名前を知って、さらには、その生き物がどんなところでどんな暮らしをしているのか、何を食べるのか、どうやって泳いだり歩いたりするのか、天敵は何か、どうやって繁殖するのか......興味を広げていくことができれば、私たちの暮らしとその生き物のつながりも見えてくるはずです。

今回のワークショップは、コロナ対策をしながら楽しめるアートワークショップとして開発されたそうですが、生物多様性への関心を高めるツールにもなる可能性を感じました。

何より美術系の学生さんがつくられているだけあって、生き物の絵の緻密さと親しみやすさのバランスが絶妙でさすがでした! アートと環境。この二分野がコラボすると強力なワークショップができそうですね!

ちなみに、キタマクラは魚です。その名前の理由は...(こちら)

キンセンガニはその名の通りカニですが、浜で歩くのはどうやら不得意なよう。形をみるとその理由がわかりますよ(こちら)

最後にヒイラギ。これは植物のヒイラギではありません。何かというと...(こちら)これも形をみるとなるほど!だからこの名前なのね、と納得。