コラム

2025/04/03

ここはビーチ?

前回に続き、ウータン森と生活を考える会が主催するボルネオ島エコツアー参加レポートをお伝えします。

ここはビーチ? そう思ってしまうほどの白い砂場が広がっています。

ここは、インドネシア・ボルネオ島の内陸部、タンジュン・プティン国立公園エリア。海からは離れた内陸部。ではなぜ、熱帯雨林のど真ん中でまるでビーチのような砂が広がっているのでしょうか。

元々、熱帯雨林では年中多くの雨が降るので、土壌の養分が雨水によって長され、砂のような粗い鉱物が残りやすいのだそうです。高温多湿で微生物が活発に活動するため、葉や枝が分解されやすく、その結果、砂が残りやすいという要因もあるようです。

ただ、通常は、樹木が生い茂り、枝葉がたくさん落ちて覆い被さるため砂が剥き出しになることはありません。訪れた場所は、森林火災や金の採掘のために木がなくなり、その結果、覆うものがないためまるでビーチのようになってしまったというわけです。

火災や伐採がなければ、地面にはたくさんの落ち葉があって、歩くとフワフワしています。

こちらは金の採掘跡地。伐採から20年経ったところだそうですが、木はまばらで足元にシダや低木が生い茂る程度。元に戻るには長い月日がかかることがわかります。

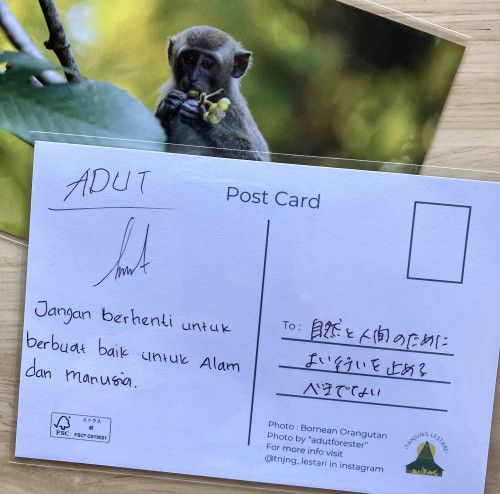

この状況をなんとか打開しようと活動しているのが今回、お世話になったタンジュン・ハラパン村で2019年に立ち上がったTanjung Lestari(タンジュン・レスタリ)のみなさん。火災や金の採掘などで荒廃してしまった土地での植林や小学校での環境教育、コミュニティ支援、そしてエコツーリズムなどの事業をしています。最近は消火や火災対策も重要な活動の一つ。一度燃え広がると消火するのはとても大変なのでパトロールも強化していました。

この投稿をInstagramで見る

ユーモアに溢れていたり、料理が得意だったり、恥ずかしがり屋さんだったり、個性豊かなみなさん。

森林保全に熱心な彼らですが、過去には彼らが生活するタンジュン・ハラパン村は村の土地をパーム油のプランテーション会社に売ってしまった過去がありました。企業から打診があり、タンジュン・レスタリのリーダー、アドさんをはじめ何人かの方が反対したものの、プランテーションができることで雇用が生まれ、現金収入が入るというメリットに対して代案を出すことができず、やむなく売り渡すことになったそうです。

これは私にとって盲点でした。

つまり、現地を訪れるまでは、村の皆さんは一律に「森を守る側」だと思っていたので、実際にはプランテーションの拡大の一助でもあったというのは衝撃的でした。でもだからといって非難したいわけでは決してありません。

環境破壊につながるとわかっていても、経済メリットには抗えず、村やまちが二分し、ついには賛同してしまう。これはボルネオだけではなく全世界で起こっています。もし自分が住んでいる地域に同じ話があったら、反対できただろうか。周りを説得できただろうか。想像するとその難しさが痛いほど想像できます。たとえ、賛成していた皆さんであっても、代々大切にしてきた村の土地を手放すのはとても辛かったのではないでしょうか。

300メートル先まで聞こえる葉っぱの笛を教えてくれるアドさん。

アドさんたちは、プランテーションを全否定はしていませんでした。ただ、バランスがあるだろう、と。森を守りながら、多少、プランテーションを営みながら収入を得る方法もあるのではないか。おそらく、明確な解はだれも持ち合わせておらず、実践あるのみなのだろうと思います。

今、タンジュン・レスタリの皆さんは、収入も確保していくため、エコツーリズムなどに力を入れ、若い人が森や村を守りながら暮らしていける方法を模索しています。環境と経済の両立と一言で言っても、その実現は一筋縄ではありません。常にLearn by doing。彼らのチャレンジが実を結び、豊かな森の保全につながるように応援し続けていきたいと思います。

次回は、ホームステイ先で驚きのいろいろ!をご紹介します。

アドさんが撮影した写真をもとにつくられたポストカードとメッセージ。

第1回レポート アブラヤシの実ってカタッ!

第3回レポート 熱帯雨林で韓流ドラマ