コラム

2019/11/26

声をあげるっていいね!

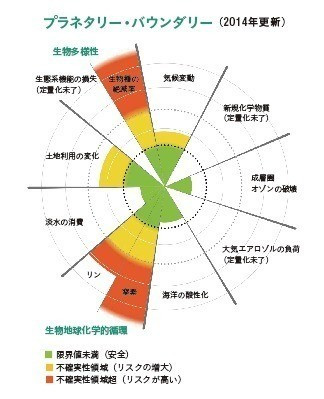

今日はユーコープで開催されたエシカル学習会に行ってきました!

実はこの学習会、ユーコープのエシカルの取り組みをまとめた冊子がとても分かりやすかったので「学習会を開催してもらえませんか」と問い合わせたことがきっかけで開催されました。

と書くとなんだか偉そうなんですが実は窓口で立ち話をしただけなんです...。

にもかかわらず学習会の中、何度も「声をあげていただいたおかげで学習会が開催できました!」とふれていただき赤面でした(汗)。

実のところ、店長さんがずっとエシカルのことをしたいという熱い思いを持っておられたようで、私のリクエストが後押しにつながったようでした。

学習会は、本社から政策企画課の方が来られ、ユーコープ全体の政策を説明してくださった後、エシカルとは何かというミニ講義、試食や美味しい紅茶の淹れ方講座までついてくるというゴージャスな内容。ほんの一声でこんな充実した学習会になるとは、うれしい限りでした!

以前、オーガニックの食材の宅配会社にいたときのこと。たしかに、お客様の声は一人ひとり、商品企画担当の私に届いていました。

励ましあり、お叱りあり。でもその一つひとつが、私自身はもちろん、会社を前進させ、お客様とのつながりをより濃いものに変えていくきかっけになったことを思い出しました。

お客様相談室にメールする、サービスカウンターで立ち話する。そんなちょっとしたことが、その会社で「エシカルなことしたいな」と思っている誰かの後押しになるとしたら... 考えてみるだけでわくわく。

#Raise your voice さあ、声をあげよう。

注)声をあげる時は、丁寧に&感謝の気持ちを忘れずにー。

参考)ユーコープさんのエシカルの取り組みについてはこちら 動画はこちら

Top page photo:エシカルランチ?試食会。フェアトレード バナナ、レインフォレストアライアンスチョコ、カップなしラーメン、特別栽培米炊き込みご飯おにぎり

やっぱり政策を聞くと、個々の取り組みの背景がわかっていいですね!

やっぱり政策を聞くと、個々の取り組みの背景がわかっていいですね!

紅茶インストラクターの方に美味しい紅茶の淹れ方を教えていただきました♪

紅茶インストラクターの方に美味しい紅茶の淹れ方を教えていただきました♪

2019/11/15

12/13(金)@東京 広報の基本のキ&マスメディアへのPR方法をマスターしよう

広報手段に振り回されず、戦略的に広報媒体を選ぶコツ、マスメディアにPRする方法をマスターする講座です。

たくさん媒体がたくさんあって何から手をつけたらいいかわからない。

広報をいろいろやっているけれど、ちゃんとやれているか疑問。

事業が手一杯で広報になかなか手がまわらない。

メディアにPRしてみたいけれど方法がわからない。

そんな方におすすめの講座です! ご参加お待ちしています。

■日 時:2019年12月13日(金)10:00-12:30

■場 所:新宿駅すぐ近く(申し込まれた方に詳細をお伝えします)

■参加費:1人3500円(初東京開催価格♪)

■募集定員:最大3人(先着順・申込みは前日の朝10:00まで/他に4人の方が参加されます)

■主催:SWAVE(https://swave.fun/)

(プログラム内容)

●「広報の基本のキ」:基本を知ると広報活動の幅がぐっと広がります。事業に忙しくて広報ができてない、と悩むみなさんにおすすめです。

●「メディア分析」:SNSにメルマガにLINEに...と媒体に振り回されていませんか。限られた時間、予算。有効に使うために、伝えたい相手に的確な広報媒体を使えているかどうかチェックしましょう。

●「パブリシティ(メディアへのPR)の方法とコツ」:広報のキモともいわれるパブリシティは必ずマスターしたいスキル。メディアに取り上げられるコツもお伝えします。

【申し込み方法】こちら(リンク)のフォームに必要事項をご記入ください。

●講師 有川 真理子(サステナブルPRプランナー)オーガニック食品会社で商品企画、広報を経験。また環境NGOにて、エシカル消費にかかわる事業のコーディネートのほか、会報誌やウェブサイト、メールマガジンなどの企画運営、マスメディアへのPRやSNSの運営にかかわる。サステナビリティを大切にした広報、多セクターとの協働のプロジェクトを得意とする。PRプランナー。詳細はこちら

2019/11/11

小さい頃の経験って大事! アップサイクルブランド誕生のヒミツ

先日、Ideas for goodさんで、アップサイクルブランド FREITAGが同社製品限定の交換プラットフォーム「S.W.A.P」をオープンした、という話を紹介させていただきました(こちら)。

自転車好きの人たちのメッセンジャーバッグとして愛されるブランドですが、機能性や使用済みのトラックの幌を活用した世界に一つだけのオリジナリティに今や世界各国に根強いファンがいます。

今回調べているうちに、創始者であるマークス・フライタグとダニエル・フライタグ兄弟が幼少期について語ったちょっと面白い記事を見つけました。(こちら)

インタビューによると、両親はどうやら環境派。二人は小さいことろから生ごみが堆肥になって見えなくなっていく様子を面白がったり、自分たちでおもちゃをつくったり、直したりすることを楽しんでいたそう。そんな経験から、かねがね、環境を大切にしたモノづくりをもっと大規模にやってみたい、と目論んでいたと語っています。

この記事を読んでふと思い出したことがありました。

ドイツに視察に行った時のこと。公園に、手である持ち手をぐるぐる回すと水があがってくるような遊具がありました。

担当者の方は、「これは水力発電のある仕組みを利用したもの。小さいころから遊びを通してその仕組みを知っておけば、大人になったときに、電気を使わなくても水の流れの落差によってモノを動かすことができる、といった発想につながる」と説明されました。

その時は「そんな小さい時のことを覚えてるもんかなあ」と半信半疑だったのですが、今回、改めてフライタグ兄弟のエピソードを読んで、小さいころの経験、習慣の大切さを思いました。

逆に考えると、もし、壊れたものはすぐに捨てる、使い捨てが当たり前という幼少期だったら...大人になってもリユースやリペアといった行動はとらないばかりか、そうした発想にもとづいた新しいビジネスは生まれにくくなる、ということになります。

小さいころからサステナブルな習慣は大事なんだなあ。そう痛感した記事でした。

2019/11/08

誰でも参加OK! 11/24 どう減らす? 使い捨てプラスチック 武蔵野アクションプランを考えよう!

お手伝いしている、水Do!ネットワークが、脱使い捨てプラスチックを実践したい方のための講座を開催します。

私もファシリテーターとして参加します。地域で、学校で、職場で!脱使い捨てプラスチックを実践するヒントをみつけたい方におすすめです。

武蔵野市民でなくてもご参加いただけます! お申し込み、お待ちしています。

どう減らす? 使い捨てプラスチック 武蔵野アクションプランを考えよう!

ペットボトル、レジ袋、コーヒーカップ、ストロー…。

私たちのくらしに身近な使い捨てプラスチックの大量消費が、地球温暖化や海洋汚染の一因になっています。

世界の各地で、そして日本の国内でも、使い捨てプラスチックを減らすための様々な取り組みが始まっています。

私たちが暮らすまちで、どんな取り組みができるか、一緒に考えましょう。

【日時】 2019年11月24日(日) 13:30〜16:30

【会場】武蔵野プレイス 4階 フォーラム(JR武蔵境駅南口前)(アクセス詳細はこちら)

【プログラム】

プロローグ 紙芝居「浦島太郎のやくそく」

第1部 講演「なぜ使い捨てプラスチック削減なの?〜国内外で始まっているアクション」

講師:瀬口 亮子(環境カウンセラー、水Do!ネットワーク事務局長)

第2部 ワークショップ「脱使い捨てプラ武蔵野アクションを考えよう」

※ペットボトルを減らす取り組みに関するパネル展示もあります。

【参加費】 無料

【定 員】 50人(申込順)

【対 象】 関心のある方はどなたでも(武蔵野市外の方も歓迎です)

【お申込み・お問合せ】

武蔵野プレイス市民活動カウンターにEメール、電話、または直接来館にて。お申込みの際は、お名前と電話番号をお知らせください。

E- mail:gr-shikatu@musashino.or.jp

TEL: 0422-30-1903 (水曜日は休館)

【主催】 公益 財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団

【企画・ 運営】 水 Do !ネットワーク

※ちらしダウンロードはこちら

(表面)https://bit.ly/2r49KR5

(裏面)https://bit.ly/2pyvu75

※本講座は武蔵野プレイス市民団体企画講座として開催されます。

2019/10/29

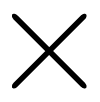

プラネタリー・バウンダリー 〜地球一つ分の暮らしにシフトを〜

昨今の台風被害には目を覆うものがある。各地に広がる浸水被害。暴風によってなぎ倒される電柱や木々。まるで木の葉のように吹き飛ばされる車。

90年代に、NHKスペシャルのCGで見た「未来予想図」がまさに今、目の前で起こっている。

あの時は半信半疑で見ていたのに。

猛烈な台風に森林火災、洪水、旱魃、豪雨、大雪。世界を見渡すと地球は壊れかけているのではないか、と思ってしまう。

先日、国連持続可能な開発目標(SDGs)の基礎にもなった「プラネタリー・バウンダリー」、つまり地球の限界に関する概念を提唱したストックホルム・レジリエンス・センターのヨハン・ロックストローム所長の講演を聞く機会があった。

プラネタリー・バウンダリーの指標としては気候変動や化学物質汚染など九つの項目あるが、そのうちの四つ、「気候変動」「生物多様性」「土地利用の変化」「窒素・リンによる汚染」についてはすでに限界点を超えてしまっている、という。

「通りで最近の地球は......」と思ってしまうような研究結果だ。

限界点を超えると一体どうなるのか。

地球システムは暴走をはじめ、本来であれば地球の気候を安定させてくれるはずの機能が一転、気候を不安定にする要素に変化してしまう。

例えば本来であれば二酸化炭素を吸収する森林が火災により枯れると乾燥し、サバンナと化し、逆に温室効果ガスを排出しはじめたり、凍っていれば白く、太陽の熱を放出するはずの氷床が気温の上昇によって溶けて黒くなり、さらに溶けるという悪循環、フィードバック現象を起こす。

パリ協定では今世紀末までに気温上昇を1.5度に抑えることが合意された。それでも各国の腰は重い。

ストローム氏は、「経済がどれぐらい耐えられるか、という話に終始しがちだが、これは技術、経済とは別の話。地球、この惑星を2度より低い温度に保たなければ安全ではなくなる、という話だ」と語気を強めた。

話を聞いているとお先真っ暗な話題につい気が滅入ってしまう。どうすればいいのか。

ストローム氏の提案は大きく二つ。炭素税の導入と脱炭素の期限を決めること、だった。

人類が大きく舵を切ることができるかどうか。まさに私たちにかかっている。

残された時間はあまりない。滅入ってる暇はないのだ。グレタさんが言うように行動しなくては。

※写真は講演会の様子。残念ながらストロームさんはご家族のご事情で来日できず。オンラインで登場。IT技術の恩恵を感じる機会となりました。