コラム

2021/10/23

おでんとサステナビリティ その心は

おでんの美味しい季節になりました。

我が家はおでんが大好きでこの時期になるとよくつくります。大根やこんにゃくにしっかりと出汁を染み込ませることができた時にはもう最高です!

今日はそんなおでんにも通じるお話。

先日、子どもの学資保険でお世話になっている某保険会社さんが我が家を訪れました。サステナビリティを生業とする私としては、昨今のESG投資の動きを探らないわけにはいきません。

私「保険金の運用はESGに配慮した運用をされているんでしょうか?(していることを知りつつわざと質問)」

保険会社の方「しているとは思いますが、末端の私たちにはよくわかりません。サービスに関する情報であればわかるのですが、そこまでは分かりかねます」

よくある回答とは思いつつも、改めて二つのこと思いました。

まず一つ目は、サステナビリティに関する情報は、まさに「商品・サービスに関する情報」である、ということ。どこでどうつくられ、環境や社会にどんな負荷がかかっているのか、その負荷をどう減らそうとしているのか、といった内容は、商品の価格や性能と同じく「商品・サービスに関する情報」であり、消費者に伝えるべき(もしくは聞かれたら答えられるようにしておくべき)情報です。企業でしかるべき立場におられる方には、ぜひこの認識をアップデートしていただきたいと思いました。

その上でもう一つは、「末端の人」まで商品・サービスにかかわるサステナビリティの情報を伝えられるようにすることが重要である、ということ。業態にもよりますが、販売員や営業は末端ではなく、むしろ日々お客様に接する、「最前線」の人です。ですので、この最前線の人にまでいかにサステナビリティの取り組みを浸透させるか、「しみわたらせるか」(ここでおでん話に結びつく!)が、取り組みの成功のカギを握っているといっても過言ではないのではないでしょうか。

私はよく、買い物をする際、販売さんによく商品に関するサステナビリティの質問をします。たとえば家電販売店であれば、省エネ性能やリサイクルのサービスなどについて、スーパーであれば、認証ラベルやサステナビリティを訴求する文言について。

しかし、残念ながら「最前線」の人から的確かつアトラクティブな答えが返ってくることはなかなかありません。大企業になればなるほどその傾向は強いように思います。消費者目線でみるとこの状況は不満であり、厳しくいうと「知る権利」が確保されにくい状況、といえますが、企業目線でみると「もったいない」の一言につきます。

サステナビリティの取り組みの多くは消費者の共感や協力が必要であること、また、昨今のサステナビリティへの関心の高まりをふまえるとファンを増やす貴重なチャンスを日々失っていることになります。

もちろん、「最前線」のスタッフに、取り組みを浸透させるのは並大抵のことではないと思います。ですが、パズルの最後のピースのように重要なコミュニケーションポイントのはずです。

味のよくしみたおでんのような、サステナブルトークに出会いたい。そんなことを思うおでんシーズンです。

2021/10/07

時には静かにゆっくりと

何かとSNSでメッセージを発信することの多い昨今。

私もご多分に漏れず、仕事柄、SNSを追っかけ、SNSに追っかけられる日々を送っています。

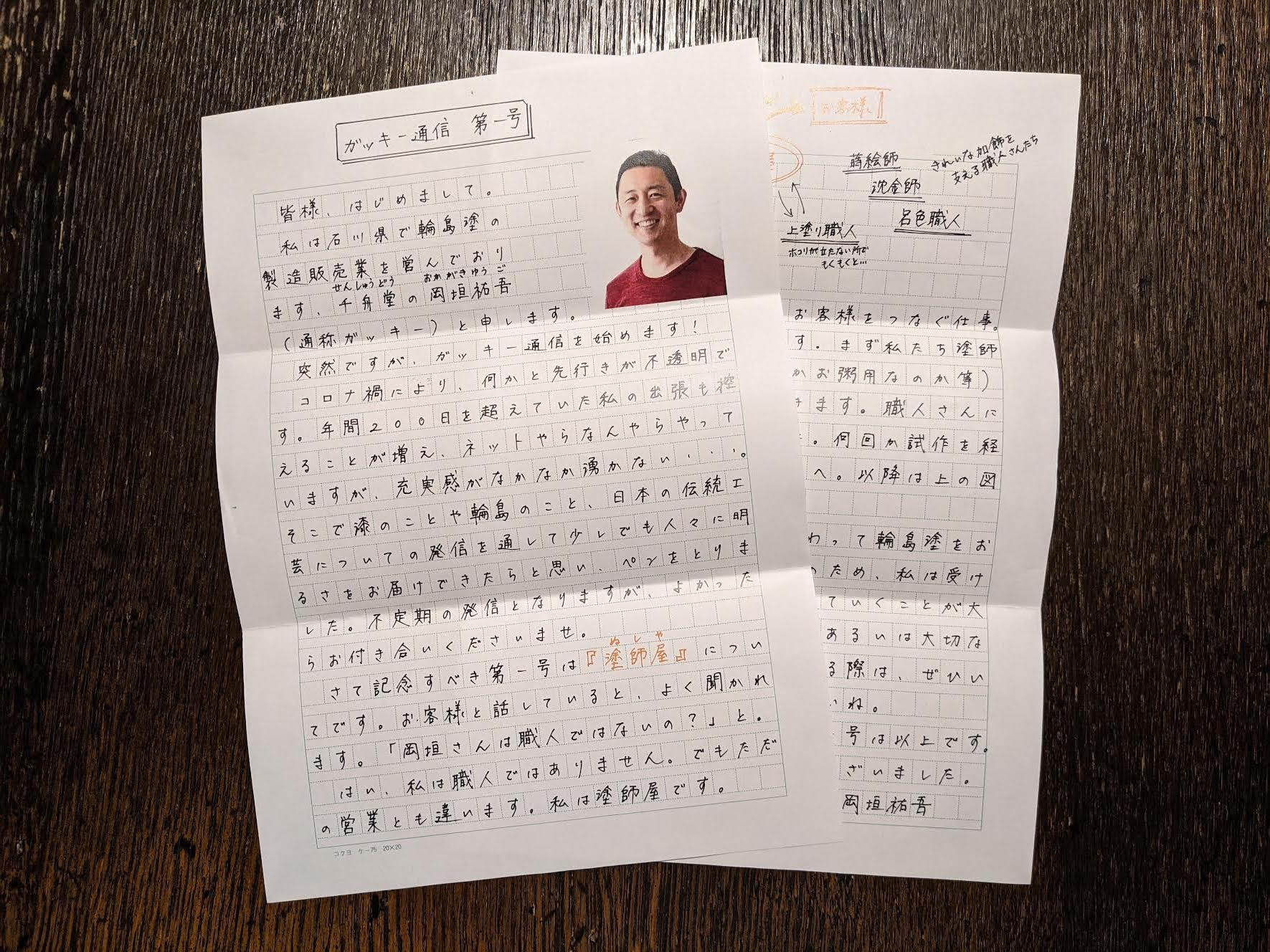

そんな中、先日、手書きのDMをいただきました。それがこちら。

原稿用紙にお行儀よくならんだ手書き文字。

原稿用紙を見たのも何年ぶりでしょう。しかもご自身の写真が貼り付けて?コピーしてあります。手づくり感いっぱい。きれいにレイアウトされたチラシは見出しだけを見るだけでスルーしてしまうことが多くなってしまっているのですが、今回は思わず読み込んでしまいました。

「ガッキー通信」と題してDMを送ってくださったのは、輪島塗ブランドの「千舟堂」さん。コロナ禍を少しでも楽しく過ごしてほしいと輪島塗食器の無料貸し出しを行う「おうち時間をもっと楽しく計画」(詳しくはこちら)を取材させていただいたことをご縁に今回DMをいただきました。

より早く、より多く、よりセンセーショナルにメッセージを伝えることが多くなる中、今回いただいたDMのように、ゆっくりと静かに、それでいてしっかりと伝える「手書きメディア」はかえって新鮮なのかもしれません。

時には静かにゆっくりと、丁寧に伝えてみること。

素敵なヒントをいただいたような気がします。

*冒頭の写真は「おうち時間をもっと楽しく計画」でお借りしている器。ほれぼれする色合いです。

2021/09/20

カーボンフリー電気に切り替えました!

2050年までに脱炭素を実現する。国内外の政策、企業の取り組みが今、一斉にこの目標に向かって急速に動いています。メディアで気候変動という文字を見ない日はない、といっても過言ではないのではないでしょうか。

それだけに、個人でもできることはないか、と思っている方も多いのではないでしょうか。

もちろんたくさんありますが、手っ取り早く、しかも、大幅に削減するおすすめの方法があります。

それは再生可能エネルギーを重視した電力会社に「パワーシフト」することです。

ざっくりした計算ですが、家庭のCO2排出量の約半分は電気由来なので、もし再エネ100%の電気に変えれば、それだけで50%削減を実現できることになります。脱炭素のためだからといって、暑さ寒さをがまんしたり、環境団体にいつも寄付をしたり、というのはなかなか長続きしません。でも電力会社を変えるだけでOKとなると結構できそうな気がしませんか。

ということで、我が家では再エネを推進している湘南電力を利用していたのですが、今年登場した「湘南のカーボンフリー」電力に、さらに切り替えました(詳しくはこちら)! これは、太陽光や風力などによって発電され、固定買取価格制度(FIT)によって電気事業者に買い取られた電気、いわゆるFIT電気に加え、FIT電気が仕組み上(※1)発生するとみなされるCO2をJ-クレジット(※2)で相殺し、カーボンゼロにしたプランです。

もともと、私が湘南電力を選んだ理由は、地域で再エネを推進していること、そして、電気料金の一部を地域の文化や環境に関する活動の応援に活用していることでした。再エネを推進している電力会社は随分増えましたが、中でも地域の持続可能な発展を重視している点に共感しました。

再エネを推進する電力会社であればどこでもでもいい、というわけではありません。昨今、地域住民や環境を軽視した再エネ設備の設置も問題になっています。どんなことに注意してどう選べばいいのか、『パワーシフト・キャンペーン』の吉田明子さんに、パワーシフトをするメリットやよりよい電力会社の選び方をおうかがいした記事があるのでよかったら参考にしてみてください(詳しくはこちら)。

ちなみに写真は、湘南電力からいただいたステッカー。湘南電力を利用していることをアピールしたいので某放送局への受信料支払いを証明する玄関用のステッカーと同じようなものがありませんか、という数年前にリクエストしたことがあるのですが、もしかすると覚えていてくれて実現してくれたようです。ただ、貼ってみるとオートロックなので宅配の方くらいしか見てもらえないことが判明。いいコミュニケーションツールになると思ったのですが......迂闊でした。

※1「お客さま以外の方も含め、電気をご利用する全ての皆さまから集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます」(湘南電力ウェブサイトより引用)

※2 省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(詳しくはこちら)

2021/09/12

ブランドステートメントをつくりました!

ほとばしるように熱い、エシカルなファッションへの思いをクールに伝える...

ついつい依頼者と一緒に舞い上がってしまいがちな私には、盛り上がりすぎないようにするのが大変なくらい熱い思いを持ったブランドでした。

実は昨年のお仕事ですが、HI(NY)様ご依頼により、ファッションブランド 9R(ナインアール)様のブランドストーリーを作成しました。

まずは9つ(も!)ある、Rの意味は...

<9Rの定義>

Reduce:服を無駄に作らない

Reuse:価値ある服は再利用する

Recycle:資源に戻し再利用する

Refined:洗練された素材を使用する

Real:ユーザーにリアルを届ける

Rational:合理的な判断をする

Radical:既存の常識をリセットする

React:行動し続ける

9Rでは、大量生産、大量消費のファッションのあり方に疑問を持ち、ファッションの楽しさを保ちつつも、エシカルなファッションをつくろうと、素材のこだわりだけではなく、過剰生産を抑え、生産工程の透明化をはかるなどさまざまな取り組みをされています(詳しくはウェブサイトへ!)。

ブランドステートメントをつくるにあたって、事前のヒアリングをさせていただいたのですが、熱い思いに話がつきませんでした。今、サステナビリティをうたうブランドは数多くありますが、やはり、有言実行。言うだけではなく、どれだけ実行できているかが最終的に消費者の信頼を得られるかどうかのカギとなります。その意味では実態がしっかりあるブランドだけにステートメントのつくりがいがありました。

では早速、おつくりしたブランドステートメントを皆様にもご紹介いたします。多くの人とサステナブルな未来をつくりだすきかっけになりますように!

Brand story:ナインアールが創りたい未来

"気持ちのいい服を選びたい。

服をつくる人、運ぶ人、売る人。服にかかわる全ての人が、

日々の暮らしを大切にしながらつくられた服を。

地球の未来を守ってくれる服を選びたい。

空気も水も、海も森も動物も、

全ての未来の子どもたちに残していきたいから。

私が、私でいられる服を選びたい。

忙しない日々の中で見失いそうになる

私の気持ち、私の意思を思い起こさせてくれる。

新しい世界をつくっていく服を選びたい。

多くの人と力を合わせれば、新しい世界がつくれると

いつも勇気づけてくれる服と共に、私がつくっていく未来。"

2021/08/19

ボルネオ島に植樹しました!

先日、ボルネオ島に植樹しました!

といっても現地に行ったわけではありません。ウータン・森と生活を考える会というNGOを通じて、植えてもらいました。

こちらが現地で植えてくれたデデさんからのメッセージ。

ボルネオ島はインドネシア、ブルネイ、マレーシアの三国にまたがる赤道直下の島で、世界に三番目に大きな島でもあります。また、ボルネオゾウやオランウータン、マレーグマなど固有種を含むさまざまな生き物が生息しており、生物多様性の宝庫とよばれています。

そんな貴重な森ですが、かつての3分の1ほどしか森が残っていないといわれています。なぜそこまで減ってしまったのでしょうか。原因は違法伐採や、私たちが日々口にする食べもの、洗剤、化粧品などに使われているパーム油をとるためのアブラヤシプランテーションが広がったためです。

植えていただいたのは「クルイン」という在来の樹種。樹高が20~30m以上になる巨木で、5年に1回程しか結実しないため、苗木を入手するのはとても難しいのだとか。そこで、苗木は地域の森から採取され、村の苗床で大きく育ててから植えられています。こうした一連の作業に現地の若者が参加しており、今回の植樹も若者育成の期待も込められているそうです。

今回、植樹をしてみて気づいたことがありました。

それは、植樹によって植えられた地域への関心度がより高まったこと。これまでも熱帯雨林の問題には関心を持っていましたが、木を植えてもらったことで、「植えられた木は元気かな?」「植えてくれたデデさんは元気かな?」「天候は大丈夫かな? 火災に見舞われたりしていないかな」とまるで我が子が現地にいるかのような気持ちになりました。

環境問題の解決のために最初に大切になるのが、関心、愛着です。

最近、気候変動の緩和を目的とした植樹が増えつつありますが、植樹によって、植えられた地域の環境や地元の人たちなどへの関心、愛着が高まるとすれば、CO2吸収源を増やすだけにとどまらない価値を秘めているといえるのではないでしょうか。

いつか植えてもらった木に会いに行ける日を夢見て。

その日まで、たくさんの日を浴びて、多くの生き物たちと元気に大きくなってね!