コラム

2021/01/06

『シドニーダイアリー』公開 /HAPPY NEW YEAR

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞうよろしくお願いいたします。

昨年はコロナに始まりコロナに終わる大変な一年でしたが、以前にも増して、サステナビリティにかかわるさまざまなお仕事の依頼をいただくことができました。これまでのつながり、新しいご縁に感謝するばかりです。

思えば、子どもが生まれ、なかなか動けなかったため、コロナ前からリモートワークだったのですが、コロナ禍でさらに世界的にリモートワークにシフトしたことは不幸中の幸いでした。これを機に、多くの人がより仕事や家事、子育てを楽しめるような働き方、暮らし方になれば、コロナ禍でのよい置き土産にできるかもしれません。

しんどいことが続く日々ではありますが、この間、私たちは何を置き土産として残せるのか。大変さに振り回されるだけではなく、次を見据えて行動していければ、と思っています。

置き土産といえば、昨年はサステナビリティに関しては世界的に関心の高まった一年でもありました。

これを単なる「気づき」に終わらせず、定着、さらには大きく(早く......)、確実にシフトさせていく必要があります。今年はそんなこともさまざまな場でいろんな方々とコラボしながらチャレンジできれば、と思います。

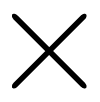

最後になりますが、2016年に発行しました、ブックレット『Sydney diary(シドニーダイアリー)』を無料公開いたします。PDFの容量が重く、個別にご連絡いただいた方にお送りする形になりますが、希望される方はお問い合わせよりメールアドレスとお名前をお知らせください。

2021年がサステナビリティに大きく舵を切る一年になりますように。

また、皆様にとりましても素敵な一年になりますように。今年一年どうぞよろしくお願いいたします。

『Sydney diary(シドニーダイアリー)』について

エコロジカルでエシカルなシドニーの暮らし NGO、事業者、自治体取り組みどうすれば消費、暮らしのあり方をエシカルに変えられるのか。市民、NGO、事業者、自治体、それぞれのセクターがどう行動すべきなのか。オーストラリアのNGO、エシカル・コンシューマーズ・オーストラリアで活動をしながら20以上のNGOや企業、政府関係者にインタビューした内容をまとめまています。

<内容> 時代は持続可能な消費へ/水道水で行こう/きれいな海、生き物のために デポジット制度導入 / (コラム)いい写真を撮ろう/食べることがもっと楽しくなる量り売/修理って楽しい! リペア・カフェ/ (コラム)環境NGO&ベンチャーが集うエコビル 海を守るレストラン/いつも暮らしのそばに グリーン・リビング・センター/サステナブルな家づくりを応援/ (コラム)美味しい 楽しい マーケット/ファッションで難民、移民の仕事をつくる/消費者を誤解させる表示にNO! /(コラム)チョットだけ 誌上チョイスツアー!/ファッションブランドの労働問題を調査/ITでエシカルショッピングを簡単に /(コラム)ショッピングモールにフェアトレードショップ/署名って効果的? /持続可能な消費を実現するカギは?

〈発行〉認定NPO法人環境市民 〈仕様〉A4判 36頁(フルカラー)

★このページの冒頭にある写真は、シドニーにあるMSC認証レストランFish&coでいただいたMSC認証帆立のサラダ。このレストランを立ち上げたシェフへのインタビューもダイアリーで紹介しています。

2020/12/28

コロナ禍で見出した エシカル消費の次なる一手

慌ただしかった2020年ももうすぐ終わろうとしています。

今年は新型コロナに振り回された一年でした。多くの人がリモートワークとなり、家で過ごす時間が長くなりました。ライフスタイルが大きく変化する中、消費という観点からみると、多くのモノを消費したり遠くに行かなくても、身近な場所、身近にあるモノで心地よく暮らせることに気づく機会になりました。一方、仕事、収入を失い、生活が苦しくなる人たちも増え、社会の弱点も明らかになりました。

こうした変化の中、エシカル消費はポストコロナにおいても持続可能な社会をつくっていくために何らかの役割を果たしていくことができるのか。そんなタイムリーでとても大切な議論が「とくしま国際消費者フォーラム2020」(オンライン/リンクはこちら)で行われました。

30年以上にわたり雑誌『Ethical Consumer』を発行し続けているエシカルコンシューマーのロブ・ハリソン氏、私もシドニーでお世話になった、エシカルファッションアプリ Good On Youの創設者であるゴードン・ルノフ氏、そして米国のエシカル消費アプリ、ベターワールドショッパー代表のエリス・ジョーンズ氏などそうそうたるメンバーが、各国の状況、それぞれの専門分野で見えてきたこと、今後の展望について議論しています。

印象に残ったのは、大変な最中ではあるけれども、コロナ禍での経験、そしてこの変化をエシカル消費の推進の加速に活かしていけるというポジティブなメッセージ。パネラーの多くはこの間、多くの人がサステナビリティへの関心を高めた兆候がある、と口々に言いました。そして無理やりではありましたが、多くの人が少ない消費で豊かに暮らす術も身につけはじめたり、、科学に基づいた情報、リテラシーの大切さにも気づきはじめている、と。

これら全ては今後、気候変動をはじめ持続可能な社会をつくっていく上で役立つ、いわば「ソフトインフラ」。こうした変化をエシカル消費の次なる発展につなげない手はありません。

苦労の絶えない、大変な一年ではありましたが、ポストコロナにおけるエシカル消費の推進に向けて、前向きなヒントを見出すことができました。

お正月休みにぜひご覧になってみてください。

最後になりましたが、今年も大変お世話になりました。どうぞ健康に気をつけて楽しいお正月をお過ごしください。

Be safe and a happy holidays!

2020/12/22

きじまに学ぶ これからのサステナビリティの取り組み方

慌ただしかった2020年ももうすぐ終わろうとしています。

先日、ファミリー忘年会と称して、和食店「きじま」に行ってきました。

同店は、私が広報担当をしている株式会社シーフードレガシー他、さまざまなNGOと一緒に実行委員会形式で行っている「ジャパン・サステナブルシーフード・アワード」にて今年チャンピオンに選ばれました。(詳しくはこちら)

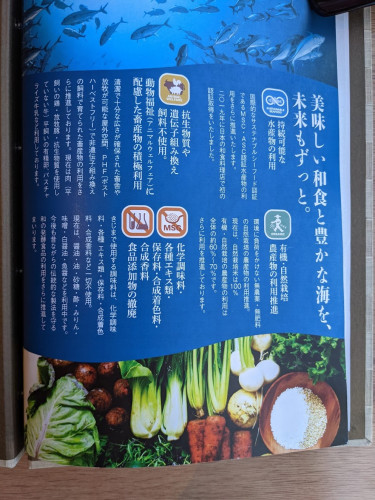

日本の和食店で初のMSC/ASC認証水産物の提供している他、お米は自然栽培100%、鶏肉や卵は平飼いで抗生物質や成長ホルモン不使用、遺伝子組み換え穀物を与えていないものを使用しています。食材以外にも合成洗剤を撤廃し、仕出しやケータリングの際の容器は全てFSC認証材の木や紙に変更するなどサステナビリティに積極的に取り組んでいます。

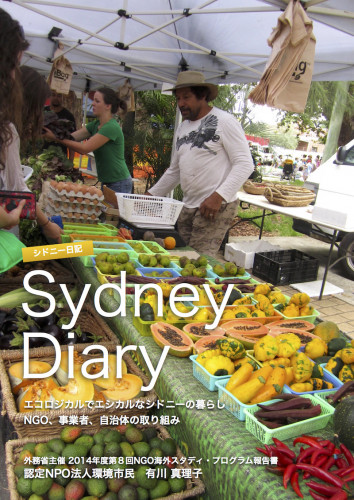

(写真:メニューのあちらこちらに認証ラベルの説明などがありました)

さまざまな取り組みの先進性もさることながら、こうした取り組みの進捗を公開している点に共感を持ちました。一連の取り組みは「きじま オーガニックチャレンジ」と題してウェブサイトでその進捗状況も公開されているので誰でも状況を確認できます(こちら)

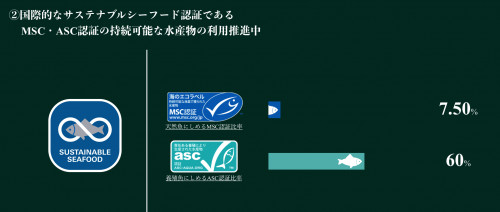

ウェブサイトを拝見すると全ての項目において決して100%というわけではありません。たとえば、養殖に占めるASCの割合は6割となっています(以下ウェブサイトより抜粋)。

6割という数値が多いか少ないか、ということではなく、これが本来の取り組みのあり方ではないかと思いました。つまり、一個人で考えても一足飛びに理想に近づけるわけではなく、少しずつ達成していくものであるはず。だとすれば、「今はこの段階で、目標をめざしてがんばっているんです」と説明された方が消費者としても客観的に理解すると同時に応援する気持ちが芽生えるように思います。

企業のサステナビリティレポートなどを拝見しているとまだまだネガティブ情報、進行中の情報はなかなか開示されていません。しかし、昨今、サステナビリティに関する取り組みに対する社会的要求は高度に、かつ複雑に、しかもスピードを求められるようになっています。公開されていなければ「やっていないのかな?」と思われても仕方ありません。

さまざまな事情はあると思いますが、山に登っている途中段階であってもできる限り状況をオープンにし、さまざまな組織と協業しながら、時には消費者の共感、協力も得ながら取り組みの速度を早めていくことが重要ではないでしょうか。

美味しいお料理に舌鼓をうちながら、サステナビリティの新たな取り組みアプローチに期待を高めたひとときでした!

<きじまについてはこちら(リンク)>

神奈川県内に6店舗あります。お近くに方はぜひ行ってみてください。

(写真:メニューのある1ページ。取り組みに対する思いが伝わってきますね)

2020/12/09

包丁を研ぎ屋に出してみた

コロナ禍、料理をすることが多くなった、という方も多いのではないでしょうか。

我が家も例年より台所に立つ時間が増えている気がします。そこで気になり始めたのが包丁の切れ具合。定期的に自分で研ぎ石で研いでいたものの、どうもキレが悪く、近くのスーパーの来てくれる研ぎ屋さんに出してみました。

実は研ぎ屋さんに出すのは生まれて初めて。

これまで包丁研ぎは自分でやるもの、と思っていたので出したことはなかったのですが、何度研いても固めの野菜の皮などの切れが悪いので一度出してみることにしました。

研ぎ屋のおじいちゃんに預けること10分。

「では切れ具合を確認してください」と新聞を渡されて包丁を入れてみると、見事にシャッシャッと切れるではありませんか。なんて気持ちがいい! やっぱり餅屋は餅屋だなあ、と思わされました。

研ぎ代は1本500円。使いようにもよるそうですが数ヶ月は持つとか。ただ、歯がかなり減っているので買い替えも必要かも、とおじいちゃん。まあ、一人暮らしの時から含めると20年以上使ってますからねえ。

最近は100円ショップでも包丁が売られるなど、調理器具の値段が随分と下がっているように思います。その結果でしょうか。年末になるとごみ置き場で、プラスチックのザルやフライパンなどが捨てられているのをよく見かけます。中にはまだ使えそうなピカピカの鍋なんかもあって、集めたら一通り揃いそうだなあ、なんて思うことも。

元が安いから買い換えればいいやという感覚なのか、もしくはメンテがもともとできない(テフロンがはげた)ものなのか。ごみ捨て場にころんと転がる鍋をみては、「いつから調理器具は使い捨てになってしまったのかなあ」とちょっと悲しくなります。

ごみ削減の一番のポイントはリデュース(発生抑制)。

まだまだおうち時間が増えそうなコロナ禍。これを機会に、調理器具もメンテをしっかりしてあげて長く大切に使いたいものですね。

それにしても包丁の切れ具合、最高です! さあ、何をつくろうかなあ。

追伸:おろし金もメンテしながらながーく使えるものがあります。詳しくはこちら

2020/11/24

神は細部に宿りたもう

先日、化粧品をネット注文したときのこと。

届いた箱をあけると何やらいろいろ書いてあります。

募金活動をしていること、へちまの壁緑化運動をしていること、古民家再生をしていること。

こだわりのメーカーだったので「いろいろやっているなあ」と説明を読みこむことしばし。

中でもいいなあと思ったのがこちら。

「資源の無駄を省くため緩衝剤には古新聞紙などを使用させていただいております。ご理解の程宜しくお願いいたします」

山盛りのプラスチック梱包材に辟易したことのある人も多いのではないでしょうか。商品を守るために仕方ないとはいえ、「新聞紙でいいのに...」と思うこともしばしば。とはいえ、店側からすると新聞紙包装が気になるお客様のことを懸念したのでしょう。

こう一言書いてあるだけで脱プラ、新聞紙緩衝剤もうまくいきそうだなあと思いました。

「ブランディングは細部まで形になっているかどうかをみます」

これは先日参加したブランディングセミナーであるブランディング会社の方が言われていたこと。

たとえば、サステナビリティの分野でいえば、「環境保全に取り組むブランド」をうたう会社でも、会議で参加者がペットボトルで水を飲んでいたり、製品の包装材が多かったりすると「このブランドは本気なのかな?」と思ってしまうもの。そんなほころびがでないよう、細部にまで思いを落とす必要があるのだと。いや、むしろ無理やり落とすのではなく(例:会議はグラスの水にしてください令を出す)、自然とブランディングにもとづいた行動になるのが理想なんでしょうね。

「神は細部に宿たもう」とはこのことですね!