コラム

2022/01/25

湘南初 地元丹沢杉を使った木造ビル

SDGsや気候変動防止の潮流を受けて、最近、木造ビル建設のニュースを耳にすることが多くなってきました。製造時のCO2も少なく、建造物として長年使われれば、炭素貯留もでき、木が育っている間は多様な生物を育んだり、水源涵養の機能を担ったり、と多様な利点があります。

「でも、そもそも木でビルができるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで百聞は一見にしかず。湘南初 地元丹沢杉を使った木造ビルが建てられるということで見学会に行ってきました。ビルを建設したのは、富士リアルティ(株)・湘南乃工務店。地元産材を使ったビルづくりをすすめる、地産木造ビル推進本舗の加盟店でもあります。

場所は藤沢駅から徒歩15分ほどの好立地。4F建てで1Fはお店、他は事業所を含む居住スペースとなるそうです。1階の入り口の壁には、一部、地元産材が使われており、早速木のいい香りが出迎えてくれました。出入りする度に木の香りを楽しめるなんてうらやましい......。

お話をおうかがいしたのは地産木造ビル推進本舗の市川宣広さん。木材、特に地元産材でビルを建てた場合、どんな意義があるのか、みっちり教えていただきました。

●戸建て換算 5-6棟分の木材を使用

お部屋の一つを拝見すると、見た感じは普通のワンルーム。一体どこに木が使われているかなと思ったのですが、市川さんによると柱のほとんどに使われているそうです。ビル全体に使う木材の内、2-3割が地元丹沢産の杉で残りはカナダ、または国産。地元産が2-3割と聞くと少ないと感じる方も多いかもしれませんが、それでも、戸建ての家に換算すると5-6棟分の木材に匹敵するそうです。

実はここが、地元の木材を使うポイントの一つ。世界的なウッドショックの影響で国内の木材価格も全体的に上昇しているものの、九州など大規模林業を行っている地域の木材価格は安いため、その他の地域は価格競争に負けてしまいがち。かといって、補助金に頼っていては差額を埋めるだけで、評価の低さを変えることはできません。

そこで、市川さんたちは、「安い価格に合わせるのではなく、付加価値をつけて高く売れるようなビジネスをつくろう」と木造高層住宅建設をはじめたそうです。

「地域である程度の量を使うようになれば、それぞれの地域の林業を活性化することにつながります。地域で木造ビルをつくる意義の一つはここにあります」と市川さん。ビルの場合、外からは見えない部分にも多くの木材を使用するため、価格の安いチップになりがちな見た目のよくない木材も有効活用できる機会にもなるそうです。

最近、大手建設会社なども木造ビルをつくることも増えてきましたが、国産であっても必ずしも地元産材ではありません。もちろんこれはこれで、CO2排出量の多い素材から切り替えられるわけですから意義はありますが、各地の林業の活性化への貢献はさほど期待できません。

ただ、「地域の林業を活性化する」という大義名分だけではなかなか地域の関係業界は動きません。「ここで大切になってくるものがあるんです」と市川さん。

一体何でしょう?

2022/01/04

サスコミュラボはじめます!

新しい一年がはじまりました。

今年もコロナの影響に気を揉むスタートとなりました。医療関係者などエッセンシャルワーカーのみなさんを思うと心配と感謝の気持ちが入り混じります。ただ、この数年の間に、多くの人がこれまで「当たり前」と思っていたことをみつめ直し、コロナ禍がサステナビリティへの関心を大きく押し上げる機会になっていることは大きな変化であり、今後、サステナビリティを加速させる力にしていかなければならないのではないかと感じています。

さて、今年は春に、生物多様性条約第15回締約国会議(後半)が中国で開催され、いよいよ「ネイチャー・ポジティブ」、つまり、自然を単に回復させるだけではなく、よりよい状態にすることが世界スタンダードになりそうです。

折しも、昨年は海と森のサステナビリティに関するコミュニケーションデザインをサポートさせていただきました。これまでに環境NGOや企業などで得た知見を活かして、よりよりエンゲージメントがはかれるよう支援をさせていただくことは、私にとってこの上ない喜びです。今年も、さらに、多様なセクターのコミュニケーションサポートができるよう精進していきたいと思っています。

その一つとして、今年、「サステナビリティを高めるコミュニケーション」に関する調査研究(通称:サスコミュラボ)をスタートしようと思います。国内外を問わず、なるほど!と思うようなコミュニケーション方法はたくさんあります。特にサステナビリティの分野だからこそ、ポイントになるコミュニケーションのコツがあるのではないかともっています。文献だけにとどまらず、できればインタビューもしながら、その内容をみなさんと共有していきたいと思います。

今年一年が、皆様にとりましてよい一年となりますよう、また、コミュニケーションを通じて、サステナビリティがさらに加速する一年になることを祈念しつつ、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

<昨年の主な実績について>

・【海】サステナブルシーフードを推進する株式会社シーフードレガシーにおけるBtoB広報のご支援

・【森】いただいた分だけ森のお返し 北海道産木材を使用したエシカルインテリアブランド「ikumori」立ち上げのコミュニケーションご支援(詳細)

・【森】ウータン・森と生活を考える会 広報基盤づくりのご支援

・ideas for goodにてサステナビリティに関するライティング

TOP photo:新年の富士山。昨年、アジア初民間としてブルー・フラッグを取得した江ノ島ビーチから。いつもより大きく、くっきり見えました。気持ちが晴れ晴れしますね! ブルー・フラッグ取得について詳しくはこちら

2021/12/29

生物多様性戦略を展覧会で伝える

2021/12/15

中の人と共に

昨日は冷えました。寒くなると恋しくなるのがチョコレート(私だけ?)。最近は写真にあるレインフォレストアライアンス認証付きのチョコがお気に入り。仕事の合間にほっと一息しています。

このチョコレートは日本生協連さんのプライベートブランドなのですが、2021年の春から、環境や社会に配慮した原料を使った商品に共通のロゴマークを付け、「コープサステナブル」としてシリーズ化されました。たとえば、FSCやRSPO、MSCやASC、有機JAS認証を得た商品などにつけられています(詳細はこちら)。同じマークをつけることによって、注目度、認知度を高めよう、という試みです。

先日、この取り組みをリードされた方のお話をうかがう機会がありました(詳しくはこちら)。「認証を得ている商品に共通ロゴをつける」だけ、と思われるかもしれませんが、関係者の理解や賛同を得たり、該当する商品を確保したり、ロスが出ないように商品の切り替えの工夫をしたりとさまざまな課題を乗り越えながら実現されていることがわかりました。

仕事柄、サステナビリティにかかわる取り組みの「中の人」のお話をうかがう機会が増えました。周りからみるとささやかな取り組みでも、コストはもちろん、会社や関係者の方の理解や賛同、業界の習慣などさまざまな壁を乗り越えるのに苦労されていることがほとんどです。最近では、サステナビリティにかかわる商品や取り組みをみると、きっと「何かしたい」「なんとかしたい」と思う「中の人」が奮闘して実現したんだろうなあ、と思うようになりました。

中には?と思うものや「もうちょっとこうだったら...」と思うものもありますが、単に批判をするのではなく、少しでもよい方向に向いていくよう、想いを実現できるよう、知恵を絞り、汗をかきながら一緒に舟をこいでいく、そんな時代になりつつあるような気がします。

2021/11/09

チョコに季節あり。その理由は...

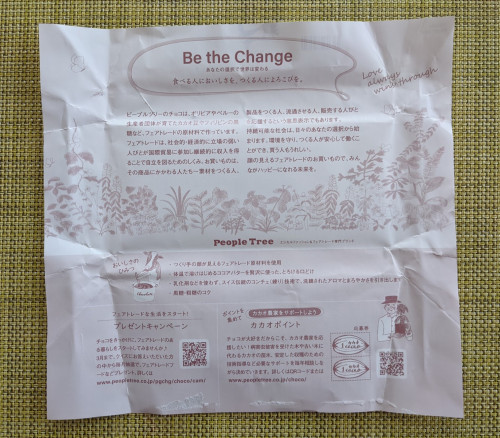

さつま芋に栗、みかん...秋においしい食べ物は多くありますが、私にとってはその一つがフェアトレードブランドの代表格、ピープルツリーのチョコレートです。

え?チョコレートって年中あるのでは?と思われるかもしれませんが、ピープルツリーのフェアトレードチョコは純粋なココアバターを100%使っており、これが30度前後で溶け始めるため、暑い季節は販売できないのです。

ピープルツリーのチョコが季節限定であることを知ったのは、オーガニックの食品会社で商品企画をしていた時のことでした。「チョコの季節になりました」と担当の方からお知らせをいただいたのですが、当時の私も、チョコは年中食べられるものだと思っていました。知って納得。それ以来、店先でみつけると「秋になったなあ」としみじみします。ちなみに今年の入荷は10月下旬だったそうです。

素材を変えて、年中販売する方法もあったのかもしれません。でも、素材のこだわりを譲らず、あえて期間限定商品にしたからこそ、商品価値もあがり「こだわり」を大切にできたのではないでしょうか。

さて、このピープルツリーのチョコレートは包み紙の裏側にはいろんなメッセージが書かれています。フェアトレードとは、その意義、原材料のこだわり。何度も見ているはずなんでが、毎年、このうんちくを読みながらあったかい紅茶を入れて、ゆっくりとチョコを楽しむのが秋の楽しみです。

それにしてもピープルツリーのチョコレート、昔は自然食品店など一部に限られていましたが、最近ではアパレルや雑貨店など本当にいろんなところでみかけるようになりましたね。雑貨にまじっても遜色ない、おしゃれなパッケージが効果を発揮しているような気がします。

表はおしゃれに。裏面はしっかり、フェアトレードのことを伝える。敷居は低く、一度足を踏み入れてもらったらしっかり伝える。伝え方のステップにもなるほど!です。

そんなことを考えながら食べているとついつい食べ過ぎてしまいました(汗)。

みなさまもどうぞ素敵なティータイムを。

ピープルツリーさんのチョコレート特設サイトはこちら