コラム

2026/01/23

もし店長だったら......

あたらしい年がはじまって早3週間が経とうとしています。

先日、京都産業大学経営学部の宮永先生の授業にて、「サステナビリティ(の取り組み)はコスト? それともリスク対応?」と題してお話をさせていただきました。

みなさんだったらどう回答されるでしょうか。

「リスク対応としてやっている」「その費用は当然、単純にコストだ」「どこでどうその経費を吸収するか頭を悩ませている......」という方もおられるかもしれません。

しかし、結論からお伝えすると、サステナビリティの取り組みは今や単純なリスク対応ではなく、企業の生存戦略であり、成長戦略として取り組む企業が増えつつあります。つまり、もはや受け身ではありません。

積極的に取り組まなければ、レピュテーションリスクやサプラチェーンリスクなどさまざまなリスクがつきまとい、後手対応は結果的に単なる「コスト」になってしまいます。逆に先手で取り組めば、投融資を得たり、ブランディング価値を高めたりすることもできます。

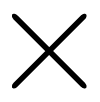

学生のみなさんには、練習として、飲食チェーンの店長の立場から「あるサステナビリティの認証を取得するため、社長にプレゼンをする」という想定で認証取得にかかわる費用のメリットでメリットを考えていただきました。その回答がこちら。

どれも現場でまさに聞かれる声ばかり。メリットの中には「ESG投資家へのアピールになる」というものもあり、学生のみなさんの幅広い視点に嬉しくなりました。

今回の学生さんは3,4回生。来年、再来年にはもう企業人として活躍する皆さんです。仕事現場でサステナビリティに関連するタスクを担うこともあるでしょう。そんな時にお伝えした内容を思い出してチャンレンジもらえたら嬉しいですね!

2025/05/15

熱帯雨林で韓流ドラマ

前回に続き、ウータン森と生活を考える会が主催するボルネオ島エコツアー参加レポートをお伝えします。

ボルネオ島エコツアーレポート、最終回は現地での暮らしぶりについて。

ツアー中、ボルネオ島の南中央部に位置するハラパン村にホームステイさせていただきました。

そこで驚いたのは、お風呂。インドネシアはお風呂(浴槽)に浸かる習慣はないので浴槽はなく、朝夕に「マンディ」と呼ばれる水浴びをします。ホームステイした村もマンディスタイルで雨水を使っている、と聞いていました。雨水のお風呂!?

一体どんなものなんだろうと不思議に思いながら迎えた初日。案内されたお風呂場ならぬマンディ場には1メートルぐらいの高さの大きな瓶のようなものが二つ。なみなみと水が入っており、大きめの柄杓がぷかりと浮いていました。見るとなんとなく茶色く濁っています。底の方には砂か泥のようなものが沈殿しています。

これで体を洗うのか.......。山や海でそれなりにいろいろ経験はしてきたつもりだったのですが雨水は初めて。カルチャーショックで立ち尽くしていると蚊がぶんぶん飛んできて刺される始末。

じっとしている場合じゃない。えーい!かぶっちゃえ!と思い切って水を浴びると......水の冷たいこと! 外は30度程度の暑さですが、桶の水はとても冷たく、いきなり全身浴びるのはためらわれるほど。森の中を一日中歩き回って熱った体が一気に冷えていきます。色とは裏腹に不思議と匂いはなく、なんとなく水が柔らかいような気もしました。

ふと目を上にやると、屋根から雨樋をつたって、雨が水桶に入るように誘導用の樋がつくってあることに気づきました。「あー、ほんとに雨水なんだ」。

トイレも、ボタン一つで水がじゃーっと流れるわけではありません。柄杓で桶の水をすくって流すのが基本。これでちゃんと流れるのかな......と不安に思ったのですが十分流れるんです! 計ったわけではないのですが、柄杓の水は1杯あたり500mlぐらいじゃないかと思います。それを2回ぐらい流せば十分だったので、日頃いかにたくさん水を使っているか痛感しました。

次の日。昼になると再びむわっと蒸し暑くなり、そして夕方にはお決まりの雨が降ってきました。

その時です。「あー雨降ってよかった。これで瓶に水貯まるな♪」と思った自分に驚きました。というのも初日、瓶の水を半分ぐらい使ってしまったので、今日の分の水が足りるのかどうか心配だったんです。

二日目には雨水もなんのその。きゅーんと冷えた水をじゃんじゃん浴びて暑さを吹き飛ばしていました。そして夕方に雨が降ると「これで今日も安心♪」を思うように。人間、案外早く適応するものです。

軒先を歩き回っている鶏さん。

村では、各家で鶏や魚などが育てられていました。「鶏だー!」とめずらしがっていると「食べる?」と聞かれることも(笑)。家や川に浮かんでいる船もすべてDIY。森にいけば薬になる植物がたくさんあり、調子が悪くなると植物の力を借りる。服などは買っていますが、暮らしに必要な多くのものを自分たちの力でまかなっていました。

カラフルな船。インドネシアには各地域に独自の工法でつくられた船があるそう。

決してモノがたくさんあるわけではなく、日本に比べれば不便なこともあるのですが、しばらく過ごすうちに、「あれもこれも本当に必要なんだろうか」「そんなに便利である必要があるんだろうか」と日頃の暮らしぶりを見直す機会になりました。

とはいえ、現地ではスマートフォンが広がっており、大人はみなさん、食後にスマホに見入ってくつろいでいました。何を見てるの?と聞いてみると「韓国ドラマ」。小学生ぐらいの子どもが教えてくれたのはYOASOBIの歌でした。

環境問題というと、何かと二律背反になりがちですが、実際には、賛成、反対とくっきり分かれるわけではなく、それぞれの考えや感覚は「斑ら(まだら)」で、「韓流ドラマ」に涙する、そんな共通項を持っていることをこれからも感覚として大切に持ち続けていきたいなと思いました。

人生のいいマインドセットになったボルネオ島エコツアー。毎年参加者を募集しているのでぜひ参加してみてください!詳しくはこちら

ツアー中お世話になったハラパン村のみなさんと!後列右端はウータン森と生活を考える会事務局長のいっしー。

第1回レポート アブラヤシの実ってカタッ!

第2回レポート ここはビーチ?

2025/04/03

ここはビーチ?

前回に続き、ウータン森と生活を考える会が主催するボルネオ島エコツアー参加レポートをお伝えします。

ここはビーチ? そう思ってしまうほどの白い砂場が広がっています。

ここは、インドネシア・ボルネオ島の内陸部、タンジュン・プティン国立公園エリア。海からは離れた内陸部。ではなぜ、熱帯雨林のど真ん中でまるでビーチのような砂が広がっているのでしょうか。

元々、熱帯雨林では年中多くの雨が降るので、土壌の養分が雨水によって長され、砂のような粗い鉱物が残りやすいのだそうです。高温多湿で微生物が活発に活動するため、葉や枝が分解されやすく、その結果、砂が残りやすいという要因もあるようです。

ただ、通常は、樹木が生い茂り、枝葉がたくさん落ちて覆い被さるため砂が剥き出しになることはありません。訪れた場所は、森林火災や金の採掘のために木がなくなり、その結果、覆うものがないためまるでビーチのようになってしまったというわけです。

火災や伐採がなければ、地面にはたくさんの落ち葉があって、歩くとフワフワしています。

こちらは金の採掘跡地。伐採から20年経ったところだそうですが、木はまばらで足元にシダや低木が生い茂る程度。元に戻るには長い月日がかかることがわかります。

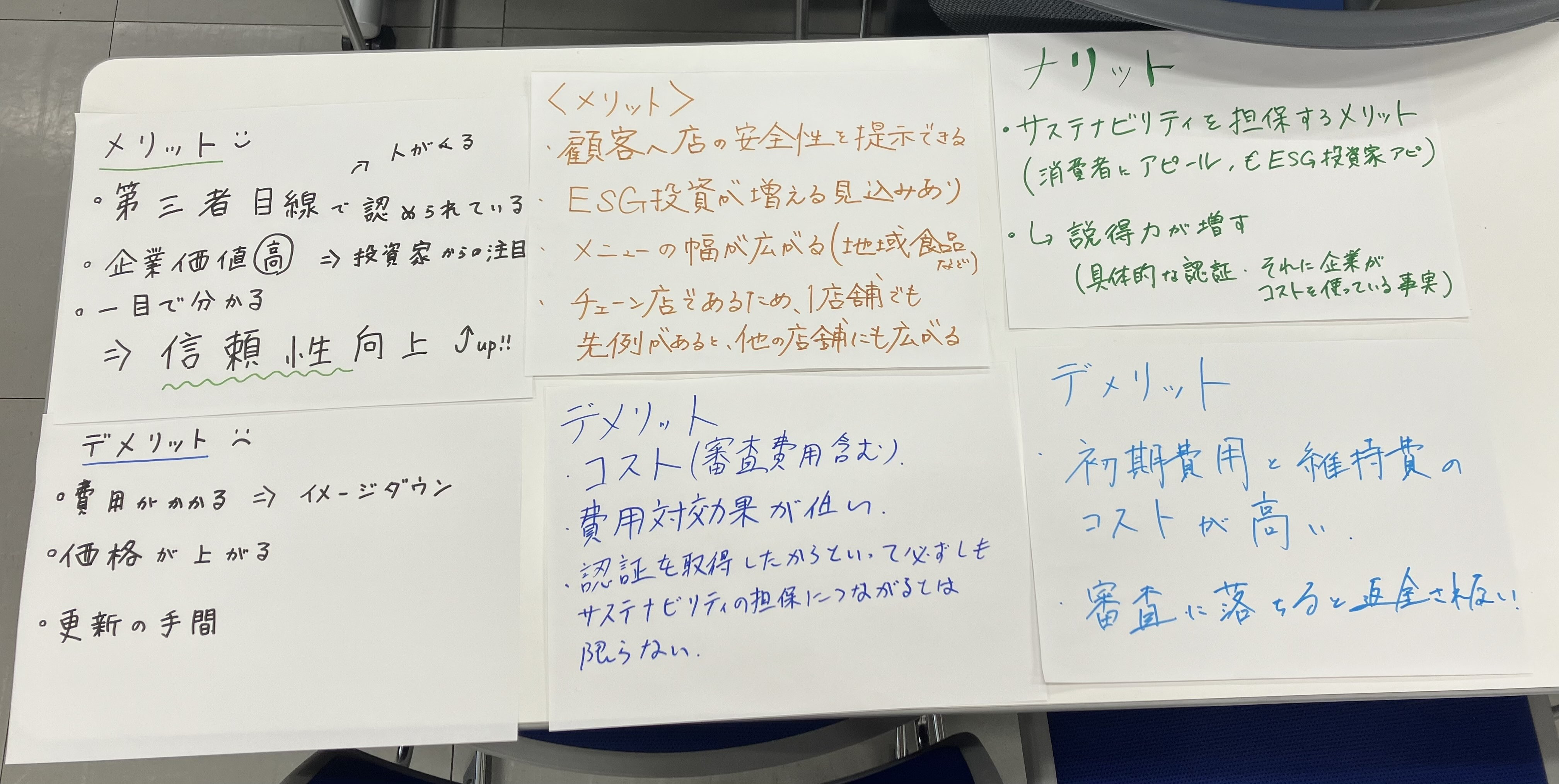

この状況をなんとか打開しようと活動しているのが今回、お世話になったタンジュン・ハラパン村で2019年に立ち上がったTanjung Lestari(タンジュン・レスタリ)のみなさん。火災や金の採掘などで荒廃してしまった土地での植林や小学校での環境教育、コミュニティ支援、そしてエコツーリズムなどの事業をしています。最近は消火や火災対策も重要な活動の一つ。一度燃え広がると消火するのはとても大変なのでパトロールも強化していました。

この投稿をInstagramで見る

ユーモアに溢れていたり、料理が得意だったり、恥ずかしがり屋さんだったり、個性豊かなみなさん。

森林保全に熱心な彼らですが、過去には彼らが生活するタンジュン・ハラパン村は村の土地をパーム油のプランテーション会社に売ってしまった過去がありました。企業から打診があり、タンジュン・レスタリのリーダー、アドさんをはじめ何人かの方が反対したものの、プランテーションができることで雇用が生まれ、現金収入が入るというメリットに対して代案を出すことができず、やむなく売り渡すことになったそうです。

これは私にとって盲点でした。

つまり、現地を訪れるまでは、村の皆さんは一律に「森を守る側」だと思っていたので、実際にはプランテーションの拡大の一助でもあったというのは衝撃的でした。でもだからといって非難したいわけでは決してありません。

環境破壊につながるとわかっていても、経済メリットには抗えず、村やまちが二分し、ついには賛同してしまう。これはボルネオだけではなく全世界で起こっています。もし自分が住んでいる地域に同じ話があったら、反対できただろうか。周りを説得できただろうか。想像するとその難しさが痛いほど想像できます。たとえ、賛成していた皆さんであっても、代々大切にしてきた村の土地を手放すのはとても辛かったのではないでしょうか。

300メートル先まで聞こえる葉っぱの笛を教えてくれるアドさん。

アドさんたちは、プランテーションを全否定はしていませんでした。ただ、バランスがあるだろう、と。森を守りながら、多少、プランテーションを営みながら収入を得る方法もあるのではないか。おそらく、明確な解はだれも持ち合わせておらず、実践あるのみなのだろうと思います。

今、タンジュン・レスタリの皆さんは、収入も確保していくため、エコツーリズムなどに力を入れ、若い人が森や村を守りながら暮らしていける方法を模索しています。環境と経済の両立と一言で言っても、その実現は一筋縄ではありません。常にLearn by doing。彼らのチャレンジが実を結び、豊かな森の保全につながるように応援し続けていきたいと思います。

次回は、ホームステイ先で驚きのいろいろ!をご紹介します。

アドさんが撮影した写真をもとにつくられたポストカードとメッセージ。

第1回レポート アブラヤシの実ってカタッ!

第3回レポート 熱帯雨林で韓流ドラマ

2025/03/19

アブラヤシの実ってカタッ!

あー、これだ....。広大な土地に広がるアブラヤシのプランテーション。ボルネオ島に着陸する前に上空からみた景色に、これまで何度も見てきた写真を思い出しました。定規で線を引いたようにまっすぐ伸びる道。整然と並ぶアブラヤシ。

パーム油の問題は何十年も聞いてきたものの、現地は一体どんな感じなんだろう?、そこに暮らしている人はどんな思いでいるんだろう? そんな思いを胸に、今回、ウータン森と生活を考える会が主催するボルネオ島エコツアーに参加してきました。

到着して早速向かったのは、滞在先の村に隣接するアブラヤシ農園。現場でみると大人の背丈の2、3倍はありそう。

実際にアブラヤシの実を落としてみようということでやってみたのですが......これがうんともすんとも動かない! 「なんて固いんだ!」そこで、まずは実の手前にある葉を落とそうということで茎の部分に刃を入れてみるもののこれまた強い繊維質で刃が入りません。やっているうちに腕がワナワナ......。全く使いものにならない自分を痛感しました。

今度は落ちた実を抱えてみることにチャレンジ。一つの実の重さはだいたい15kgほど。米袋でイメージすると検討がつきやすいかもしれません。腰を落として、よいしょっ!と持ち上げる感じでした。

プランテーションで働く場合、実を落とす方は1日85個、落としたものを拾って運ぶ方は150個が基本のノルマだそう。月の収入は日本円にして3-4万円ということなので、インドネシアの平均的な金額ではある模様。今回訪れた場所では、農薬、除草剤の散布もあるのですが、マスクや長靴の支給もあり、ケガをした場合の労災もあるということでちょっとほっとしました。

直径30センチ強ぐらい。実の先はトゲトゲしていて素手で触ると痛い。

パーム油プランテーションは、環境破壊に加え、低賃金、長時間労働、児童労働(今回、訪問した場所では児童労働ない、ということでした)など労働問題が指摘され続けているだけに、今回、実際の作業をさせていただいたのは貴重な経験になりました。

今回、もう一つ学んだことがありました。

それはRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証を取得している森の状態です。考えてみれば当たり前なのですが、RSPO認証を取得しているからといって、多様な動植物が生息しているわけではありません。見た目は延々とアブラヤシが続いており、オランウータンがいるような森とは全く違います。恥ずかしながら、認証を得たプランテーションは生態系も豊かなんだろう、という勝手な妄想をしてしまっていたので...実際に現場に行ってみてはっとしました。

RSPO認証を取得した森を歩く。約20年ほどの木だという。植えてから3年で収穫できる。

もちろん、現状では環境・社会面の負荷を減らしていくために、認証取得を進め、パーム油が使われている商品を選ぶ場合は認証油を使ったものを選ぶことが大事だと思います。ただ、認証は万能ではない、という点もしっかりと覚えておくべきだと痛感しました。

次回は、森を再生する取り組みをお伝えします!

第2回レポート ここはビーチ?

第3回レポート 熱帯雨林で韓流ドラマ

2025/01/05

世界報道写真展2024京都

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年末、「世界報道写真展2024京都」に行ってきました。

これは、世界報道写真財団(World Press Photo Foundation)が開催するWorld Press Photo Contest(世界報道写真コンテスト)の入賞作品を展示するもので毎年日本で開催されてきましたが、2021年を最後に休止していました。今回、京都新聞の松村和彦さんの連載、「700万人時代-認知症とともに生きる」の写真シリーズが2024年のコンテストで入賞したことをきっかけに復活しました。

冒頭の写真はドイツ。白い雨合羽に身を包んだ人々の列。一体何のための列だろうと思って解説を読むと、ドイツ、ラインラント地方で炭鉱開発に反対するデモ隊の人々との説明書きが。環境先進国ドイツで炭鉱開発? と目を疑いましたが、実は70年代から露天掘り炭鉱の用地を確保するために森林破壊がなされてきたとのこと。デモ隊は森や村の一部を占拠し、破壊される予定だった6つの村の内、5つの村、森の一部を守ることに成功したと解説されていました。

炭鉱開発は開発地域の自然を破壊するだけではなく、取り出した石炭を燃やせば当然CO2が排出され、気候変動が加速します。つまりドイツだけの問題ではありません。その意味で、遠く離れたドイツで、地域、さらには世界のことを思って戦ってくれている人たちがいることを知って胸が熱くなりました。

この他にも気候変動の影響による森林火災や干ばつ、ガザをはじめとする戦争、地震などの災害に苦しむ人々、そうした困難に果敢に立ち向かう人々。レンズが捉えた世界の「今」に、深い悲しみと共感、そして問題に立ち向かい続けることの大切さ、勇気を感じさせられました。

2025年も微力ではありますが、世界が少しでもよりよい方向に向かうよう、コミュニケーションを通じて尽力していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

*「世界報道写真展2024京都」は写真の撮影が認められており、会場で撮影した写真を使用しております。この写真の撮影はDaniel Chatardさん