コラム

2023/04/24

FabCafe Kyoto Photo tour

新緑の季節。いかがおすごしでしょうか。

3Dプリンタに自動?刺繍機械。何やら面白そうな機械が並んでいます。ここは「FabCafe Kyoto」。

「FabCafe」は大量生産やマーケットの論理に制約されない「FABrication(ものづくり)」と「FABulous(愉快な、素晴らしい)」の2つの意味が込められたクリエイティブスペースとして2012年に東京で誕生しました。その後、ホンコンやメキシコなど14拠点(2023年5月現在)に広がり、多くの人がものづくりを楽しんでいます。

先日、縁あって「FabCafe Kyoto」の中をご案内いただきました。

築約120年の木造建築をリノベーションしてつくられた建物は、まさに温故知新。古いものと新しいものが混じり合ったわくわくする空間でした。

ということで、今回は写真でFabCafe Kyotoツアー!

まずはこちら。品よく輝き、ほどよい存在感を放つ柱。巻いてあるのは西陣織の端材。裏返しにしてあるんだそう。

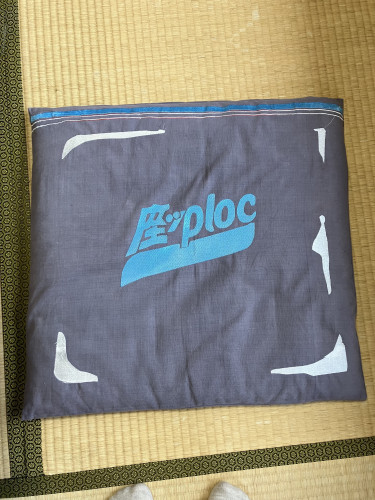

こんな座布団もつくれちゃいます。これは締め切り前におすすめの「お尻に火がつく座布団」だそうです。私の場合、しょっちゅう必要になりそう......

もう一つこんな座布団も。高性能な刺繍機がいかされてますね。

土壁をわざとみせる仕掛けも。仕上げてしまうと中がみえなくなるのでガラス張りにして中を見られる部分を残したのだそう。構造や素材が見えると「つくり方」のイメージが湧いて、ものづくりのインスピレーションになりそうですね。

こちらは、ユニークな素材を集めた箪笥。左上にある帽子は、話題のキノコレザー! 他にも、魚の皮を使ったレザーなど面白そうな素材がたくさん。箪笥も古いものをアップサイクルしている点に注目。表面をアクリルにした点がポイント。中が見えるのでつい気になって開けたくなります。

こちらは扇風機...ではなく、扇風機をリメイクした楽器だそう! どんな音がなるんでしょうね。

FabCafe Kyoto Photoツアーいかがでしたでしょうか。見ているだけで、「私も何かつくってみようかな」と思わせてくれる不思議な空間でした。

「いろんなモノがコミュニケーションのきっかけになれば、と思って設置している」。

ご案内してくださった方の言葉が心に残りました。確かに何度も、「これは何からできているんだろう?」「どうやってつくったの?」「何をするもの?」と話したくなりました。モノを通じてコミュニケーションを生み出す。こだわってつくられているモノだからこそできる技なのかもしれませんね。

思えば最近は、モノは「買う」ことがほとんど。自分でつくることはとても少なくなりました。その結果、モノとじっくり向き合うことなく、大量生産、大量消費、大量廃棄社会が生み出されているといっても過言ではないように思います。まずは自分で何かをつくってみる。そんなことが案外、この社会の作り直しには大切なのではないか。そんなことを考えさせられた Fab Cafe Kyotoツアーでした。

何より、今回感じたのは、ものづくりのワクワク感! 幼稚園や小学校の頃、時を忘れて工作に没頭した、あの感じです。時間や手間がかかっても、出来上がったものがへぼぴいでも!やっぱり自分の手を動かすって楽しいし、出来上がったものは愛おしい(笑)。

まずは、シンプルにそんな感覚を思い出すところからはじめたいですね。

Fab Cafe Kyotoについてはこちら

*トップの写真は、FabCafe Kyotoの2階からの眺め。東西にお寺があり、ほっとする眺め。

2023/04/03

高いと売れない?

話題の体験型ドーナツカフェ「koe dounts」に行ってきました。天井を覆う竹籠がつくりだす不思議な空間。写真で見たことがあるという方も多いかもしれません。

エシカルドーナツをうたうだけあって、素材には有機小麦や国産小麦、京都美山産の平飼い卵、揚げ油には米油とこだわりの素材が使われていました。値段は、ドーナツチェーン、Mドーナツより若干高め。コーヒーは550円なので倍近いでしょうか。なかなかいいお値段です。

にもかかわらず、レジには長蛇の列ができていました。休日ということもあったとは思いますが、次から次と人が並びます。客層を見ていると、若い方を中心に、観光客とおぼしき方もたくさん。フロアは常に満席でした。

「エシカルなものは高いことが多く、売れない。消費者になかなか買ってもらえない」。

なんとなく私たちはそう思い込んでいないでしょうか。電通の「エシカル消費 意識調査2022」でもエシカル消費を実践する一番の条件としてあげられたのは「価格が同じだったら」(44%)でした*。

でも本当にそうでしょうか?

今回の「koe dounuts」のように、価格が高くても、大人気のお店、商品、サービスはあります。その背景にはさまざまな工夫があるでしょう。今回の場合であれば、建築家・隈研吾氏が手がけたインスタ映えする内装かもしれません。もちろん美味しさもあるでしょう。

店舗では見えない、流通などの工夫もあるかもしれません。以前ある企業の方は、エシカルな商品を販売するためにIT技術を導入し、流通コストを下げて価格上昇分を吸収した、とおっしゃっていました。その結果、仕事の効率化もUPし、会社全体としてもメリットがあったそうです。

企業の方と話していると「(エシカルな商品なので)高くて消費者は買わないんですよ」というコメントを聞くことがしばしばあります。しかし、「koe dounts」をみていると必ずしも「高い=買わない」という構図ではないように思います。

コミュニケーションの視点からみると、「koe dounts」の場合、ドーナツの原材料から製造工程に至るまで、包み隠さずすべて「見える化」していることが印象的でした。たとえば、通常、店頭で販売されるパンやお惣菜などは原材料表示をされていないことがほとんどですが、表示されていることによって生まれる安心は高いように思います。

ファクトリー店舗を打ち出しているだけあって、小麦を石臼で挽いて、ドーナツを揚げ、デコレートする。製造工程を見える化することによる、面白さや安心感もありそうです。ちょうど目の前で、抹茶味のドーナツをつくっていたので素材について質問してみたのですがいろいろ答えてくれました。

娘はお兄さんが抹茶ドーナツづくりの工程を見せてくれたのがうれしかったようですっかりファンに。

店舗から商品に至るまでインスタ映えを意識したつくりも人気のカギでしょう。お店に入ってくるなり、スマホで写真を撮る人の多いこと。「撮られること」を意識して「撮りたくなる風景」をつくることも今のご時世ならではのポイントと言えそうです。

テーブルにドーナツを置いてロゴをバックに写真が撮れる。みなさん慣れた動作でサクサク写真を撮ってました。ちなみに店舗に使われている竹籠は京都嵐山の竹を使用した伝統的な六ツ目編みのかごで店内に572個もあるそうです!

フリップと一緒に撮ることも。

「koe dounts」に限らず、上手なコミュニケーションで、エシカルな商品を上手に販売しているブランドが増えてきました。「エシカル商品は高いから買ってもらえない」「意義が伝わらないから選ばれない」「だから積極的に販売していない」そんな時代はもう終わりではないでしょうか。

どうやったらエシカルな商品が選ばれるか、買ってもらえるか、ファンになってもらえるか。ヒントはたくさんありそうです。

*電通「エシカル消費 意識調査2022」(図5)

2023/03/02

虫が遊んだ跡なのね!

きんかんに伊予柑、ぽんかんに不知火。柑橘類の美味しい季節がやってきました。

冬の間に縮こまった身体を、ぐっと引き伸ばしてくれるような柑橘類の香りに癒されながら、果汁たっぷりなみかんをいただくのはなんとも幸せです。

さて、我が家では環境や社会配慮に熱心な生活クラブで食材を頼んでいるのですが、今回届いた「いよかん」には黒っぽい部分がありました。果物に添えられた説明を読んでみると......

「果皮が黒くなるわけーー昆虫のカイガラムシの分泌物により黒くなります。暖かい時期にお尻から砂糖水のような液体を出し、蟻に助けてもらう、共生の役目をしています。この液体が後に黒変します。簡単な農薬で防除できますが、福岡自然農園では一切農薬を使用しないため一定量発生します。味や健康には影響ありません。栽培でも減らす努力をしています」

なるほどそういうことなのか、と納得していると、ちょうどそこに6歳の娘がやってきました。事情をざっと説明すると「カイガラムシと蟻が仲良くした跡なのね」と一言。そう言われると、黒っぽい跡がなんだか素敵な印に思えてきました。

ちょっと黒くなる。ちょっと色が悪くなる。 農産物にはこうした「ちょっと」を抑えるがために農薬を使わざるを得ない。そんな話を農家さんから聞いたことがあります。でも今回のような説明があれば、農薬を使用せずともおさまるケースも結構あるんじゃないでしょうか。

以前、会員制のオーガニック食材を販売する会社で働いていた時のこと。 保存料を使っていないパンを販売していたのですが、夏場はカビが生えやすく、新しく会員になったお客さんからしばしばお叱り電話がきていました。でも、事情を説明すると大抵のみなさんは納得して、「カビが生えてよかった!」と思っていただけるほど変化していました(汗。決してカビが生えていいわけでもないのですが....)。

食べ物を自分で育てる人が少なくなった今。食べ物が虫や鳥とどう関わりながら育つのか。そんなことを丁寧に伝えていくことによって、減らしていける環境・社会負荷はまだまだたくさんあると思います。

きっと「カメムシと蟻」の話を読んだ人たちも「なあんだそうだったんだ!」と納得しているはず......

伝えれば世界は変わる! そんな確信を新たにしながらいただいた「いよかん」はいつもに増して美味しかったです♪

2023/02/12

美味しくて気分も爽快! Refillツアー

給水してくれたり、マイ容器に食材などを入れてくれるRefill(リフィル)スポットを全国に普及する活動をしている、Refill Japan(リフィル・ジャパン)。2月5日(日)に「Refillサミット2023 in 京都」と題して公開セッションを開催しました。

今回、その午前中、全国で活動している地域Refillのみなさんに給水や詰め替え(リフィル)を体験いただくRefillフィールドツアーのご案内をさせていただきました。

スタート地点は、京都市中京区の寺町通沿いにある、京都ペレット町屋ヒノコ。その後、下御霊(しもごりょう)神社、Zero Waste Kyotoというショートコースでしたが、思いあふれるみなさんとだけあって、冷えも吹きとぶ、熱い!ツアーとなりました。

イベント当日もペレットストーブを点けていただきました。おかげ身体の芯からぽっかぽか。

ヒノコさんは、2010年から地域産木材を活用したペレットストーブなどの普及をされてきたお店で、京都でペレットといえばここ!というアイコン的なお店。町屋の佇まいもとっても素敵で、なかなか他で見かけることのない木製製品たちにはいつも見入ってしまいます。地域産木材の推進は水源涵養の推進にもつながります。その意味ではRefill Japanの活動にもかかわってくる分野ではないかと思いました。

下御霊神社では地下水の給水体験。ここは、昭和初期に旱魃に見舞われた際、神のお告げによって神主さんが掘ったところ湧き出たと言われる地下水、「感応(かんのう)水」を提供しています。ツアー時も、地元の方が次から次と利用されており、地域の暮らしになじんでいるんだなあと実感しました。このエリアも夏はほんとに暑いので、無料の給水スポットはほんとに貴重です。なにより、まろやかで美味しいお水でした!

地下水は検査済みのものを提供しています。夏は冷たく、冬は冷たすぎず、地下水の魅力ですね。

そして、次はオーガニックや地元のこだわり食材を量り売りで提供しているZero Waste Kyotoさんへ。私もお邪魔するとついいろいろ買ってしまう...大ファンのお店です。量り売りにまだなじみがない方が多い中で、試行錯誤しながら挑戦している、というオーナーの植良さんのエピソードが印象に残りました。

お昼は町屋ヒノコに戻って「まつ茂」さんの仕出しを楽しんでいただきました。京都の仕出しは、地域で贔屓にしてくださる方々と共に育ってきた文化なんだとか。何度も注文をいただいては、お届けして...というお商売の形態だったからでしょうか。洗ってなんども使える器で提供しているところが多いように思います。まつ茂さんも容器はもちろんリフィル食器。

「使い捨てはややこしからねー」とおっしゃっていた「まつ茂」のご主人。「ややこしい」というのは言い得て妙だな、と思いました。使い捨てであれば、容器をしょっちゅう買わなくてはいけませんし、捨てる手間もありますし、環境負荷もかかります。その点、リフィル容器であれば洗ってまた使うだけ。使い捨て容器よりも器に入っていると美味しさもUPしますし、いいこと尽くしです。

容器を戻す際の、お客さんからいただくちょっとした料理の感想(や意見...!)が京都の仕出し文化に磨きをかけた、というエピソードを聞いたこともあります。そう考えると、京都の仕出しが美味しいのはリユース容器だったから、とも言えるのかもしれませんね。

食べ終わった後は、容器を木製の通い箱(トップ写真)に戻すだけ。やっぱりごみが出ないというのは気持ちがいいものだなあと実感しました。エネルギー資源を大切にするだけではなく、地域の文化をも豊かにすることにもつながるリフィルをもっと広げていきたいですね!

*トップページの写真はまつ茂さんのお弁当が入っていた通い箱。古びてもこの味わい。これもリユースの良さですね!

【さらに詳しく知りたい方へ】

・Refill Japan

・京都ペレット町屋ヒノコ

・下御霊神社

・Zero Waste Kyoto

・まつ茂(お店のウェブサイトがないのでtabelogさんのウェブになります)

2023/01/13

冷蔵庫扉の開閉ぐらい 乗り越えて

新しい年がはじまって早2週間。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

「今年はどんなことをしようか」まだまだみなさんやる気に満ちている時期かと思いますが(笑)、そんなやる気をインスパイアしてくれそうな素敵なニュースをみつけました。

コンビニ大手のローソンが冷蔵ショーケースに扉をつける取り組みを強化する、というものです。理由は省エネ、CO2削減のためです。記事によると約1割減るとのこと。すでに各店舗取り組みを進めているそうですが、今後はさらにサンドイッチやサラダのコーナーにも拡充するとのこと。いいニュースです。

私が注目したのはその後。

いい取り組みとはいえ、扉をつけると売上は減少する傾向があるそうです。でも、竹増貞信社長は、「時代も変わっており、何度でもチャレンジする。(お客様に対し)『扉を開け閉めしてくださったおかげでCO2がXX減らせました』といったコミュニケーションをしたい」とコメントされています。

これです! 私が思っているのは。つまり、CO2の削減はもうどうにかしてやらなくてはいけないというのは決まっているんです。売上売上って言ってる間に、大気中の温室効果ガスは最高値を記録し続け、平均気温は産業革命前の気温を1.2度上回り*1、毎年どころか毎月地球のどこかで自然災害が発生し、総額約2700億ドル(約35兆7700億円)にものぼり、自然関連の年間保険損害額は毎年1000億ドルを超える異常状態が常態化*2 する時代になっています(あえて長い一文)。コンビニで売るものだって、調達が難しくなったり、値段をあげざるを得なくなったり、そんな状況も起きつつあります。

冷蔵庫の扉の開け閉めぐらい、企業が乗り越えられなくてどうする!です。お客様のせいにしている場合ではなく、お客様と一緒に乗り越える方策を考えるべきです。そこでまさに「コミュニケーション」の出番だと思います。

先日、雑貨家具ブランド、イケアが「お客様を信じて、コミュニケーションをはかり、お客様と共に、サステナブルな暮らしへのシフトにチャレンジしていくことを大切にしている」ことについてご紹介しましたが、同じように、コミュニケーションを本気ではかることによって、社会課題を乗り越えようとしている企業が現れていることにうれしく思いました。

今年も、サステナビリティを少しでも前進させたいという情熱を持つ企業やNGOの皆さんと共に「コミュニケーション」を通じて、その思いの実現に貢献していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします!

そして、ローソンの冷蔵庫扉に注目していきたいと思います(笑)。

▼記事の詳細はこちら

冷蔵ショーケース、増える扉 ローソン、冷気漏れ防ぎ省エネ(朝日新聞、2023.1.13)

*1 欧州コペルニクス気候変動サービス調べ

*2 ドイツ ミュンヘン再保険調べ