コラム

2024/01/04

「水銀を過去のものに」蛍光灯の廃止に向けたメディアワークサポート

2027年までに蛍光灯の生産、輸出入は禁止することが決定。

2023年10月末から11月上旬にかけて行われた水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、ついに蛍光灯の廃止年が決定しました*1。今回私は、決定に至るまでの間、国際NGO、CLASPが主導するキャンペーン、CLiC(Clean Lighting Coalition、通称クリック)を通じて、日本における蛍光灯廃止に向けたメディアワークを中心とする支援を行いました。

水俣条約は、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を行い、世界中の製品や製造過程から水銀除去を目指して2013年に採択され、2023年12月現在で147か国が採択しています。

水銀を使用する製品は、化粧品や電池、医療器具などさまざまありますが、その一つが蛍光灯です。第四回締約国会議(2022年)でも蛍光灯の廃止が議論されたのですが、日本を含む数カ国が反対し、決定に至りませんでした。その結果、日本がCLiCのキャンペーン対象になったというわけです。

日本は毎年約9トン弱の水銀が今でも使われていますが、その35%を蛍光灯が占めています*2。しかし考えてみれば不思議です。蛍光灯にはLEDという代替手段があります。購入時に多少コストはかかりますが、蛍光灯に比べ寿命は約3倍、消費電力は約半分と言われています。技術大国と言われる日本がなぜ蛍光灯に固執しているのか。しかも水俣病を経験した当事国がなぜ? にわかには理解できませんでした。

キャンペーンとしては、プレスリリースを通じたメディアワーク、関係するNGOとの関係構築、そして、最終的には担当省庁とのエンゲージメントを行いました。担当省庁とのエンゲージメントは広報の域を超えているのでは? と思う方もおられるかもしれませんが、私は、広報の定義で述べられているように、広報とはPublic Relation、つまり、目的の達成をめざして、ステークホルダーとのよりよい関係構築を行うことだと捉えています。

詳しくは省略しますが、問題の根幹は、純粋にテクニカル面だということが判明したので、メディアを活用したキャンペーンから、決定権を握る省庁とのダイアログに切り替え、データに基づいた議論に移行しました(よくあるNGOのキャンペーンの準備もしていましたが...)。会議結果にはさまざまな要因が影響するので今回のアプローチだけが成功の秘訣だったわけでは決してありませんが、結果的に合意に至ることができ安堵しました。

今回は、照明に関連する技術的知識を把握していくこと、さらには、全てが英語でのコミュニケーションというハードルもありましたが、前者については、有限会社ひのでやエコライフさんがテクニカルアドバイザーとして常にインプットをしてくださったので大変助かりました。

個人的には、蛍光灯の廃止という世界的な決定に関われたことが大変光栄でした。関わりはじめたのは3月、会議の開催は10月と聞き、非常に短い期間でゴールに到達できるのか、常に緊張感がありましたが、多くの皆さんの助けを得て走り切ることができました。

キャンペーンをリードしてくれたCLiCメンバー、日本でのキャンペーン展開に協力してくれた気候ネットワークをはじめとする環境NGOの皆さん、そして、この案件にお誘いいただき、いつも鮮やかなデータドリブンアイデアを出してくれた、ひのでやエコライフ研究所の皆さんに心より感謝申し上げます。

<プレスリリース>

*1 生産、輸出入は禁止されますが、現在使用しているものの継続使用、在庫の販売は禁止対象ではありません。

*2 https://www.env.go.jp/chemi/tmms/keiken.html(2023年12月時点確認)

(参考)

・水銀に関する水俣条約(英語)

CLASP:よりサステナブルな世界への移行をめざして、電化製品や機器の性能を改善し、気候変動の緩和をはかると共に、クリーンなエネルギーへのアクセスを拡大することをめざすNGO。世界がLEDへの移行をはかることを推進するキャンペーンThe Clean Lighting Coalition (CLiC)を運営している。1999年設立。本拠地米国。https://www.clasp.ngo/

クリーンライティング連合: CLASPがコーディネートする国際共同体で、水銀をに関する水俣条約を通じて、水銀を使用する照明を撲滅し、国際市場が水銀フリーでエネルギー消費の少ない、コストパフォーマンスの良いLED照明に移行することを目的としている。(英語サイト・日本語サイト)

2023/12/25

竹割り箸アップサイクルブランド TerrUP様のリリースを支援

2023年に行ったお仕事をご紹介します!(English follows after Japanese)

TerrUPは、村上勇一さんが2023年8月にスタートしたインテリアブランドで、年間43億本廃棄されている竹割り箸をアップサイクルすることで、資源の有効活用をはかると同時に、新しい暮らしの豊かさの提案をすることをコンセプトにしています。

今回は、ブランドのECサイトのローンチに伴うプレスリリースの作成、メディアアプローチの支援、そして、その後実施したクラウドファンディング時のプロモーション支援などを行いました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000127716.html

今回のプレスリリースのポイントは3点。ファクトを整理すること、製品のスペックを分かりやすく伝えること、そして村上さんがブランドを立ち上げた思いを伝えること、でした。

まずファクト整理ですが、サステナビリティ、エシカルを訴求する場合、何がどう環境・社会に貢献するのかを整理した上で表現することが重要です。整理をしないまま訴求するとグリーンウォッシュになりかねません。プレスリリースに全ての情報は掲載していませんが、メディアに質問された場合にも回答できるよう、環境問題の視点を踏まえた情報の整理、アドバイスを行いました。

2点目は製品スペックの紹介。基本といえば基本ですが、スタートアップなので、こちらも情報整理にはじまり、テキストと写真で初めての方にも理解していただけるよう表現の工夫を行いました。

3点目は、ブランドを立ち上げた村上さんの思いを伝えること。サステナビリティにかかわる商品やサービスは何かしら強い思いがあるもの。ここはとても大切だと思います。今回は特にスタートアップということもあり、何を思い、何をめざしてこのブランドを立ち上げたのかについてしっかりと入れ込みました。

結果的に20以上の新聞、ウェブ、テレビ、ラジオメディアのカバレッジをいただき、その波及効果は今も続いています。

また10月末からクラウドファンディングにも挑戦。その間、クラウドファンディングページへ流入をはかるためのアドバイス、流入機会づくり(PRtimesでのストーリー記事執筆、展示など)をいたしました。嬉しいことに、村上さんご自身の努力もあり、結果的にファーストゴール(40万円)を超え、約64万円の支援を得ました。

全ての結果は、メディア、PR戦略だけではなく、TerrUP様のコンセプト、製品の良さ、村上さんご自身の努力が影響していますが、私としてもとてもうれしい結果となりました。

今回のお仕事は、コミュニケーションを通じてサステナビリティにかかわる事業展開を少しでも応援したいと常々思っている私としてもとてもありがたく、嬉しい機会となりました。2024年はいよいよ法人化して本格始動されるそうで、今後の発展が本当に楽しみです!

村上さんからのメッセージ

今回は初めてのプレスリリースを出稿するのに合わせて企業のPRなどを行なっている有川さんにお声がけさせていただきました。有川さんと共に事実関係を元にファクト整理を行い、言語化する中で自分がそれまで頭でぼんやりと思い描いていた当事業の必要性を明確化できたのは、事業を進める上でも大きな活力になっています。記者さんが取材しやすい導線づくりなども御指南いただき、たくさんの反響をいただくことができました。今後も引き続きよろしくお願いいたします!

ECサイトはこちら

割り箸でつくられたとは思えない幾何学模様がほんとに美しいです。テーブル、サイドテーブルなどアイテムも少しずつ増えているのでぜひご覧ください。

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/waribashi_designer/

English bellow

Supporting the release of brand launching, TerrUP, an upcycled brand of bamboo disposable chopsticks

Here is some of the work we did in 2023!

TerrUP is an interior design brand launched by Yuichi Murakami in August 2023. The concept of the brand is to upcycle the 4.3 billion bamboo disposable chopsticks that are disposed of annually in order to make effective use of resources and at the same time to propose a new lifestyle to enrich people's lives.

I assisted in the writing of a press release for the launch of the brand's e-commerce site(Link)

, assisted with media outreach, and provided promotional support for the subsequent crowdfunding campaign.

There were three key points to this press release. The first was to organize the facts, to convey the product specifications in an easy-to-understand manner, and to convey Mr. Murakami's thoughts on the launch of the brand.

First, to organize facts, when promoting sustainability and ethical products, it is important to express how and why they contribute to the environment and society in an organized manner. If you appeal without organization, you may end up greenwashing. Although we did not include all the information in the press release, we provided advice and organized the information based on the perspective of environmental issues so that we could answer questions from the media if they asked.

The second point is the product specs. Although this is basic, since the company is a start-up, we organized the information and devised a way to present it in text and photos so that even new customers could understand it.

The third point was to convey the thoughts of Mr. Murakami, the founder of the brand. Products and services related to sustainability must have some strong feelings. I think this is very important. This time, since it was a start-up, we made sure to include his envisions and the aim for when he launched the brand.

As a result, we received coverage in over 20 newspapers, websites, TV, and radio media, and the ripple effect is still continuing.

We also took on the challenge of crowdfunding at the end of October. During this time, we provided advice on how to get traffic to the crowdfunding page, and created opportunities for traffic (story introduction and writing in PRtimes, exhibits, etc.). To our delight, thanks to Mr. Murakami's own efforts, the project exceeded its first goal (400,000 yen) and received approximately 640,000 yen in support.

All the results were influenced not only by the media and PR strategy, but also by TerrUP's concept, the quality of the product, and Mr. Murakami's own efforts, and I am very pleased with the results.

I am very grateful for the opportunity to work with TerrUP, as I have always wanted to support sustainability-related business development through communication.

Message from Mr. Murakami

I was contacted by Ms. Arikawa, who is engaged in corporate PR and other activities in conjunction with the submission of my first press release. Working with Ms. Arikawa, I was able to clarify the necessity of this project, which I had only vaguely imagined in my mind, by organizing facts and verbalizing them. We also received a lot of positive feedback from the reporters, thanks to her advice on how to create a route that would make it easier for them to cover the event. We look forward to continuing to work with her in the future!

Click here for the EC site

The geometric patterns are so beautiful that it is hard to believe they were made from disposable chopsticks. We are gradually adding more items such as tables and side tables, so please take a look.

Follow us on Instagram

https://www.instagram.com/waribashi_designer/

2023/11/28

広報って何?

忙しさにかまけてブログの更新を怠っている間に今年も残すところあと1か月になってしまいました。今年もさまざまなサステナビリティ情報伝え続けた、ありがたい一年でした❤️。

お仕事の報告はまた改めてするとして、先日、11月25日に行われた、環境活動パワーアップ講座で「広報とは?」というお話をさせていただきました。

みなさんは「広報って何?」と聞かれたらなんと答えますか?

今年、2023年6月に日本広報学会が約2年の議論を経て、新しい定義を発表しました。それがこちら。

組織や個人が、目的達成や課題解決のために、多様なステークホルダーとの双方向コミュニケーションによって、社会的に望ましい関係を構築・維持する経営機能である。

講座でもお話したのですが、この定義のどこにも「メルマガを出すことです」「SNSで発信をすることです」「チラシをつくることです」などとは書いてありません。

PRプランナーの試験テキストである社団法人日本パブリックリレーションズ協会 編「広報・PR概論」に書かれている定義はこちら。

企業、行政、学校、NPO等あらゆる組織体が、その組織を取り巻く多様な人々(ステークホルダー:利害関係者)との間に継続的な“信頼関係”を築いていくための考え方と行動のあり方である

いずれにしても、具体的な作業が書かれているわけではありません。

比べてみると、最近つくられた日本広報学会の定義は昨今の事情をより踏み込んで表現してありますね。SNS事情を反映して「個人」が発信者として加わっていたり、「目的達成や課題達成」といった「何のために」という目的が加わっていたり、コミュニケーションにも「双方向」性が明記されるなどなど、実行する上でも押さえるべき要素が入っています。そして何より、広報は「社会的に望ましい関係」をつくるための「経営機能である」というところがポイントです。

つまり、SNSを発信したり、ウェブを更新したり、といったことは広報の手段であって、めざすべきところは「何らかの目的のために、社会的に(ここも大事)いい関係をつくること」であるということでしょう。こう考えると、広報の可能性はぐっと広がりますね。

企業、組織においては、「人事機能、マーケティング機能、販売機能、財務機能などと並ぶ*」機能であるという点も、何かと軽んじられがちな広報の位置付けを指摘する重要なポイントだと思います。

定義というと堅苦しい感じもしますが、私はいつもこの定義を見返す度に、「だったらもっとできるかも!」と可能性を感じます。

これからもこのワクワク感を大切にしながら、広報にたずさわっていきたいですね。

*日本広報学会ウェブサイトより引用。ウェブサイトの解説もぜひご覧ください。

2023/09/10

メッセージも熱々で

やっと虫の音が聞こえる季節がやってききました。酷暑の夏、いかがお過ごしでしたか。

暑いというよりも焦げるような暑さでしたね。私は、と言えば、暑さにくたびれがらも、猛暑の原因となっている、気候変動、環境問題を少しでもなんとかせねば、と気持ちを奮い立たせて秋のリリースに向けて準備に邁進した夏でした。

さて、そんな忙しい最中であっても忙中閑あり。先日の日曜日、早朝の大原の朝市に行ってきました。お目当ては、澄んだ秋空を眺めながら平飼い卵かけご飯を食べること❤️。生卵はあまり好きではないのですが、ここのは時々無性に食べたくなって出かけています。

もう一つのお目当ては朝市。農家のみなさんが無造作に並べている野菜たちにはスーパーに並んでいるものとは違った野菜の香りがあって、見ているだけでも生気が養われるように感じます。今回は、赤色の万願寺がちょうどシーズンを迎えたようでたくさん並んでいました(ごめんなさい、写真はバターピーナツ...です)。

「どうやって食べるんですか?」「オリーブオイルと塩でグリルしたり、マリネにしたり、パエリアにしたりするんです」

農家さんとシェフと思しき人たちの会話を盗み聞きするのも楽しみの一つ。聞いているだけで垂涎です。

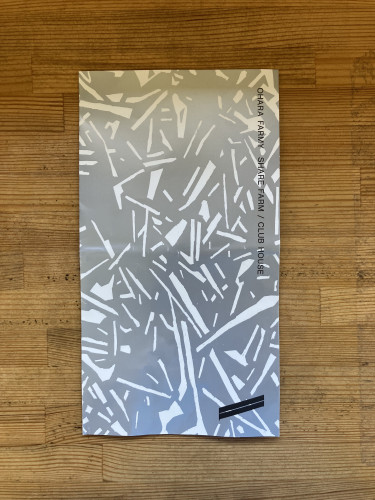

ぷらぷらしていると、スムージーを販売しているお店がありました。美味しそうだなあ...と思ってみていると「僕たちの想いや取り組みが書かれているのでぜひ見てください!」と若いファーマーのお兄さんからパンフレットを手渡されました(写真下)。爽やかな笑顔といい、熱い一言添えて渡すその姿勢といい、なんて素敵!

仕事がら、パンフレットのみならずクリエイティブをつくる機会は山のようにあるのですが、メッセージを伝えたい相手に伝える際の熱が落ちてしまっているのが気になることがあります。つくりこんだクリエイティブをみながら「もったいないなあ。つくった人は思いを込めたんだろうになあ」と同情してしまうことも。

いや、そうなってしまう事情や気持ちはわかります。つくった人と渡す人が別だったり、意図が共有できていなかったり、渡すシーンのつくりこみまでできなかったり、疲れたり...。でも、できれば、最後の最後までできたてほやほや、熱々の状態でメッセージを渡したいですよね! 赤万願寺でつくった、目にも鮮やかなパエリアのように。

さあ、イベントやリリースが目白押しの秋がやってきます。熱々のメッセージを届けられるよう、がんばっていきたいと思います!

みなさんも素敵な秋を。

2023/07/08

羽毛リサイクルをしてみると

暑い季節ですが、今日は冬物の話です。先日、どうしても着なくなった羽毛のジャンバーをリサイクルに出しました。「羽毛ってリサイクルできるの?」と思っている皆さん。朗報です。これができるんです!

「Green Down Project」という回収の仕組みがあり、回収した羽毛製品を解体、洗浄し、製品化して販売しています。解体作業は障がい者を雇用して行われ、障がい者雇用の促進にも貢献。再びジャケットなどの製品として生まれ変わり、販売されます。

この投稿をInstagramで見る

清潔さなどを気にされる方もおられるかもしれませんが、JIS基準以上の高い清浄度を設定しており、とてもきれいな状態で再製品化されます。気になる回収場所はこちら。ぜひお家にいらなくなった羽毛製品がある方は持参してみてくださいね。

私が持ち込んだのはURBAN RESEARCH DOORS。持参すると定員さんがすぐに「あ、リサイクルですね」と気づいてくれました。羽毛製品の持ち込みはありますか?と尋ねると「結構ありますよ」とのこと。「まだ使えるものを捨ててしまうのはほんともったいないですよね」としばしリサイクル談義。いろいろ話をしながら、店員さんにまで取り組みの意義や内容がちゃんと浸透していることに感心しました。

最近、さまざまな組織がサステナビリティの取り組みをしていますが、取り組みの意義や内容の浸透が上層部だけにとどまっており、店員や社員にまで伝わっていないがことがよくあり、もったいないなあと思うことがよくあります。

特にBtoCの場合は、店員が取り組みの意義をちゃんと把握し、お客様に伝えられるかどうかはとても重要です。お客様が理解、共感することで、取り組みの拡大や継続につながります。お客様の理解共感が得られなければ、最悪、せっかく立ち上げた取り組みが継続できない、という事態にもなりかねません。

モノによっては、商品のパッケージで伝えるということもあるかもしれませんね。どんな媒体であれ、コミュニケーションループの最後まで気を抜かずに、お客様とのコミュニケーションを大切にしてくださいね。

Green Down Projectについて詳しくはこちら