コラム

2020/11/15

畑で思う SDGs

お芋の季節になりました! さつま芋に里芋。蒸してよし、焼いてよし、炒めてよし。お芋好きな私にはうれしい季節です。

さて、先日、里芋&さつま芋掘りに行ってきました。

そこで掘り当てたのがこの写真の里芋。左右で大きさが違いますがどちらも里芋です。この左側の里芋、なんだかわかりますか?

答えは親芋です。この親芋の周りに小芋がたくさんできます。店頭で販売されているのはこの小芋たち。

じゃあ親芋は? 農家さんによると通常は廃棄されているそうです。

こんなに立派なお芋なのに。びっくりしました。

ということで「捨ててしまうのはもったいないから持って帰って」と山のように親芋をいただきました。

「インターネットで調べると親芋の食べ方がたくさん書いてあるから」と言われて調べてみると、確かにポテサラや煮物、コロッケなどたくさんのレシピがありました。

どうやって食べようか悩んだあげく、まずはシンプルに味わいたい、と思い、蒸して手作りもろみをつけて食べることに。

食べてみると......美味しい! 普通に美味しい! ほっくり、ねっとり。ちょんと塩をつけるだけでもいけます。

なんでこんな美味しい物が捨てられてしまうのかなあ。

日本の年間食品ロスは600万トン以上。約半分は事業系、残りは家庭系。

事業系のロスの多くは、規格外、規格変更に伴う廃棄、容器包装の破損、流通慣行によるものなどさまざまな要因があります。

最近では「ワケあり」などという名前で曲がったきゅうりが安く売られたりするようになりましたが、それでもまだまだ市場に出回らず、私たちの食卓に届く前に、畑や加工現場などで「ごみ」になってしまっているものもすくなくありません。

形や美しさをもとめる場合もあると思いますが、カットして料理してしまえば形は問題にならないはず。

そもそも、野菜だって生き物。「規格」通り育つわけないはず。

一体誰の何のための「規格」なのか。

ちょっと畑に行っただけですが思うところたくさん。

食品ロスの削減はSDGs(目標12)にも掲げられた課題です。

世界的な課題もまずは足元から。手足をしっかり動かして、現場の空気感をしっかり感じながら取り組みたいな、と思いました。

2020/10/31

PRプランナー資格を更新!

寒くなってきました。皆様お変わりありませんか?

さて、久しぶりにPRプランナーの資格の更新をしました。これは公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会が主催する資格認定制度で、企業や団体において広報・PRのスキルアップの向上を目的としています。思えば環境NGOで広報をしていた時、もっと戦略的な広報をしたいと思い、資格取得をめざしました。

内容は幅広く、広報の基礎から歴史、マーケティングやブランディングまであり、改めて広報の面白さを感じたことを覚えています。

中でも、広報の定義を知った時にはとても新鮮な気持ちになりました。

「企業、行政、学校、NPO等あらゆる組織体が、その組織を取り巻く多様な人々(ステークホルダー)との間に継続的な“信頼関係”を築いていくための考え方と行動のあり方である」(テキスト「広報・PR概論」より)

つまり、広報は、本来「信頼関係づくり」なんです。広報というと、メッセージをいかに巧みに伝えるかやそのためのノウハウにとらわれがちですが、基本がここにあると知っておくと随分心持ちも動き方も変わってくるように思います。

資格はあくまで資格。取得してから6年。サステナブルな世界をつくっていくために、日々精進しながらみなさんと「信頼関係」をつくっていきたい。気持ちを新たにしました。

2020/10/11

東京湾でマイクロプラ調査

先日、エコストア パパラギさんが主催されているヨット体験・半日乗船会に参加してきました。

ご案内してくださったのは30年以上、プロダイバーとして海に潜り、そして環境活動家として活動されている武本匡弘さん。ヨット、海、環境、平和、さまざまな視点からのお話に引き込まれつつ、あっという間の半日でした。

人生初ヨット

今回、はじめてヨットに乗ったのですが、想像以上に大きな船を前に「こんなに大きくて風の力で走るんだろうか?」などと思ってしまいました。この素人予測はその後、大いに吹き飛ばされるのですが(笑)。ヨットの名前は「Velvet Moon」。ロマンチックでかっこいい名前ですね。ヨットの説明を一通り受けた後、いざ東京湾へ。

沖合に向かうにつれ、台風前ということもあり、風が強くなってきました。初めはエンジンを使っていたのですが、途中からは風を利用して進んでみることに。ほんの少しの帆の広さの調整で進み方やスピードが変わっていく様子にはただただ驚きました。先頭には小さめの帆があるのですが、小さくてもスピードの7割を左右するんだとか。武本さんの指導の元、私も少しだけ運転を体験。わずかなハンドル捌きで船の向き、スピードが変わり、ヨットの繊細さを体感しました。

武本さんの話によると、ヨットは人類史上最古の乗り物で、今はエンジンもついていますが、本来は風の力をたよりに、風をよみ、帆やロープを巧みに使いながら前進していくもの。自分の感覚や体力をフル回転させなければ進まない。そんなスパルタ感あふれるヨットに、テクノロジー頼みで鈍った身体の中の何かが目を覚ますような感覚がありました。

その昔、風まかせ、自分まかせな乗り物に乗って、島々を渡った先人たちの感覚はどんなに研ぎ澄まされていただろう。「スマート○○」で賢くなったのは機械だけなのかもしれない。大波に揺られながらそんなことも考えたのでした。

写真上 東京湾に残るわずか1-2%の自然海岸、の一つ。

東京湾 マイクロプラスチックの状況は

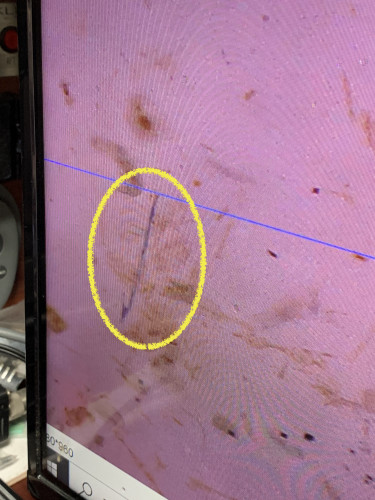

そして今回のお目当ては東京湾でのマイクロプラスチック採取。ヨットが走っている間、採取用の網を海に入れ、約数分(写真下、船から網を海へ入れている様子。ブイが網のあるところ)。

顕微鏡で見てみるとたくさんのプランクトンと共にマイクロファイバー(写真下・上)、そしてマイクロプラスチック(写真下・下)、が見つかりました。こんなに簡単に見つかるなんて。何度も採取しないといけないのではないか、と思っていた私にとってはとてもショックでした。マイクロファイバーは色もはっきりと確認できました。「それだけ可塑剤が強いということでしょう」と武本さん。生物への影響が気になります。

地球の異変を伝える地図

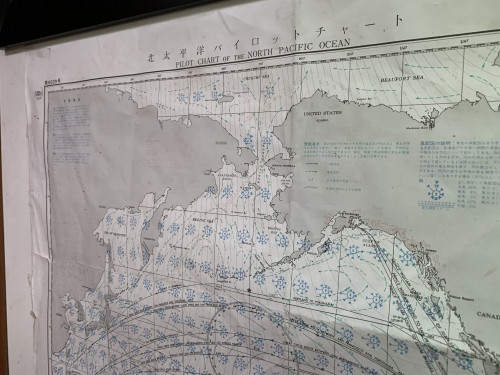

お昼を食べながら、太平洋航海のお話もおうかがいしました。中でも印象的だったのはこの「北太平洋パイロットチャート」が使えなくなりつつあるという話。

これは月ごとの風や潮流など海の気象情報が記載された地図で、船を運行する人は昔からこの地図をもとに、計算を行い、船を運行するんだそうです。それが「最近は、風の向きや強さが変わってしまい、使えなくなりつつある」と武本さん。太平洋の島々の人たちに聞いても「風が昔とは変わってしまった」と言う人が多いそうです。地球の異変はもう着実に始まっている。そう地図が教えてくれているようでした。

プラスチックといい気候変動といい、一体私たちは何をやってるんだろう。陸での私たちの行動が問われている、そう感じた乗船会でした。

乗船会は随時開催されています。百聞は一見にしかず。関心のある方はぜひ参加されてみてください。詳しくはこちら(リンク)

2020/09/28

気候変動で変わる食文化

食欲の秋。お芋に栗に果物に。日々、秋の味覚に襲われています(笑)。仕事柄座っていることが多いので非常に危険な状態です。

さて、私たちの暮らしに豊かさや楽しみをもたらしてくれる食ですが、気候変動をはじめとする環境悪化によってじわじわと影響を受け始めています。

今回その一つ、「青のり」を取材しました。

みなさん、青のりと一言で言ってもいろんな種類があるんですよ(というのは今回の取材で初めて知ったのですが)。

1971年から青のりを販売されてきた三島食品さんによると、青のりに適したのりは「すじ青のり」。色、香り共に優れており、青のりといえば「すじ青のり」だったそうです。しかし、近年、海水が高温であること、護岸工事により水中の栄養分が減っていることなどを理由に激減。ついには今年7月、原材料が確保できないことを理由にパッケージの色や商品名の変更を行いました。

(左が変更前、右が変更後。三島食品ウェブサイトより)

今回、その背景についてideas for goodさんにて取材したのですが(記事はこちら)、企業としてのまっすぐな姿勢に深く共感をしつつ、環境の変化によってだんだんと食文化が失われていくことに寂しさを感じました。

取材に応じてくださった佐伯さんは

「気候変動による海水温の上昇、生態系の変化をみていると自然はもう元には戻せないのではないかと感じています。それによって食文化も変わりはじめています。現実を知り、ファッション的に取り上げるのではなく、ささいなことでも地道に取り組むことが大きな変化を起こすのではないかと思っています」と語っておられました。

青のりに限らず、私たち人間による環境破壊によって失われつつある食材はたくさんあります。

今年はサンマの値段が高いことが話題になっていますが、近い将来、サンマ=庶民の秋の味覚という方程式はなくなってしまうのかもしれません。それは単に何かが食べられなくなることを意味するだけではなく、食にまつわる風習や歴史、知恵、健康や雇用、地域らしさ、そんなもろもろを失っていくことをも意味します。

美味しいものが食べられる未来を選ぶのか、それともこれまでの伝統や風習といったつながりもなく、人工的につくられた食べ物に囲まれた未来を選ぶのか。私たちはそんな岐路に立っているのではないかと思うのは考えすぎでしょうか。

お好み焼きにぱらりとふった青のりから立ちのぼる香りとソースのマリアージュを楽しみながら飲むビールは最高です。美味しいものが食べられる未来を将来に残したいなあ。そんな思いを深くする秋です。

2020/09/22

みんなのエシカルプロダクツ

5月に行った「3日間SNSエシカル商品紹介チャレンジ」で投稿された商品のご紹介を「みんなのエシカルプロダクツ」と題してnoteでお届けしました。

あらためて振り返ってみるさまざまな視点で「エシカル商品」として紹介されていました。

脱プラ、リサイクル、障がい者雇用、アニマルウェルフェア、長期使用性、伝統工芸、天然素材などなど...これは一重に「エシカル」が持つ幅の広さが生み出した強みであり、面白さではないかな、と思いました。

新型コロナの影響で、暮らしや社会を見つめ直す人が増え、エシカルへの関心もじわりと高まっているように思います。

苦難の時ではありますが、振り返れば、あの時に大きくエシカルの取り組みが前進したよね、と思えるような取り組みをしていきたいものです。

あらためまして、「3日間SNSエシカル商品紹介チャレンジ」にご協力くださったみなさん、ありがとうございました!

noteでの振り返りがみなさんの暮らしや仕事の中でエシカルを実践するヒントになれば幸いです。

みんなのエシカルプロダクツ 目次

#meetethical2020 エシカルプロダクツ紹介はじめます!

リモートワークで電気使用量もUP。がつん!とCO2を減らしたいなら